|

(文章改编自著名金融作家Michael Lewis新作“Flash Boys: A Wall Street Revolt”,原文载于《纽约时报》,华尔街见闻网站整理) 在2008年美国金融系统崩溃以前,Brad Katsuyama觉得自己和整个体系没有关系,因为他在加拿大皇家银行(RBC)工作。从某种意义上来说,加拿大皇家银行是北美第五大银行。但在华尔街,没有人知道这家银行。 一直以来,加拿大皇家银行的增长健康而稳定。该行在2008年危机中声名鹊起,因为它是少数几家抵制住诱惑,没有出售次贷的银行之一。 2002年,随着加拿大皇家银行进入华尔街,Katsuyama从多伦多调到纽约工作,那一年他23岁。不过,没有人注意到他们。 Katsuyama表示:“加大拿的同事总是抱怨,‘我们给美国员工的薪水太高了’。他们没有意识到,之所以太高,是因为在华尔街,没有人愿意来加拿大皇 家银行工作。没人知道我们。” 在被派到纽约之前,Katsuyama从来没有来过华尔街或纽约。这是他第一次体验美国式生活。他很快就被震惊了,这里的生活和加拿大完全不同。他 说:“一切都充满了竞争,我一年里看到的野心家比我之前看到的都多。为了生存,人们不择手段。最令我震惊的是,大家都在疯狂的增加负债。在加拿大,债务离 我们非常遥远,债务意味着邪恶。” 在华尔街的前几年,Katsuyama主要交易能源股和科技股。他随后被升职为股票交易团队的领导,手下有20名交易员。加拿大皇家银行的交易部门有一条“不要混蛋(no-jerk)”的招聘准则:如果某个应聘者看起来像一个典型的华尔街混蛋,那么无论他声称自己能带来多大价值,他一定会被拒之门外。甚至有一个词专门用来形容该行的这种文化:“RBC nice”。Katsuyama本人就是一个RBC nice。他认为,管理员工最好的办法,就是说服他们你这么做是为了他们好。他还认为,让人们相信这一点的最好办法,就是这么做真的是为了他们好。 但2006年时,Katsuyama的麻烦来了。加拿大皇家银行斥资1亿美元收购了一家名为Carlin Financial的电子交易公司。在Katsuyama看来,这笔交易有点匆忙了,他远在加拿大的老板们甚至还没怎么了解这家公司或电子交易,就买下了 Carlin。改变随之而来。Katsuyama不得不和一群并不符合加拿大皇家银行既有文化的美国交易员共处一个办公室。合并后的第一天,他就接到了一 个电话,一名女员工私下向他表达了忧虑:“有个穿着背带裤的家伙拿着棒球棍在办公室里来回晃悠。”这个“家伙”正是Carlin的首席执行官Jeremy Frommer,他可绝不是一个RBC nice。几年后Frommer回到母校纽约大学奥尔巴尼分校演讲时,透露了自己的成功秘诀:“不仅要自己进入头等舱,还要确保自己的朋友也都在头等 舱。” Frommer很快开始给纽约的加拿大皇家银行员工上课,给他们培训金融市场的最新发展状况。据Katsuyama描述:“Frommer站在一台 挂在墙上的平板电脑显示器前说,‘如今的市场追求的是速度,让我来向你们展示我们的系统有多快吧。’他让一名员工捧着键盘,告诉他:‘输入订单。’员工点 击回车后,订单就出现在屏幕上,所有人都能看见。Frommer说:‘看到了吧?就是这么快!!!’”这位员工所做的,只是在键盘上输入了一只股票的名 字,然后这个名字就显示在屏幕上。“然后他又说:‘再来一次!’于是员工又点击了回车键,所有人都点点头。那时是下午5点,市场并没有开盘,交易只是虚拟 的。但他让人觉得,‘噢,天哪,这些都是真实发生的!’” 几乎就在Carlin闯入Katsuyama生活中的同时,美国股市开始变得很奇怪。在收购这家电子交易公司之前,katsuyama的电脑很听话,他怎么操作,电脑就怎么执行。但突然之间,一切都变了。从前,当屏幕显示有22美元的1万股英特尔股票卖单时,他只要按下购买键,就能以22美元的价格买下这1万股。但从2007年春天开始,他按下购买键,这些卖单竟然消失了。在过去七年的交易员生涯中,他一直通过这些屏幕来了解市场,但如今,屏幕上的市场似乎成了一种幻觉。 这给Katsuyama的工作增加了不少困难。作为一名交易员,Katsuyama的主要职责是作为投资者(客户)和公开市场的中 间人,前者通常想买入或售出大量的股票,而市场的胃口往往没那么大。比如投资者向卖出300万股英特尔股票,而市场上只有100万的需 求:Katsuyama首先会从投资者那里买下所有300万股,立即卖掉其中的100万股,然后再接下来的几个小时里很有技巧地逐渐卖掉剩下的200万 股。如果他不知道真实的市场需求,那么就无法买卖这更大的100万股。他本应该为市场提供流动性,但他屏幕上的不靠谱的信息却让他没有这么做的意愿。 到了2007年6月,这个问题已经达到无法忽视的地步了。和其他人一样,他开始向技术人员求助。不出意料,技术的第一个反应是Katsuyama操作不当。“他们想当然地觉得我们交易员在技术上很白痴。” 在他的不断申诉下,公司最后请来了系统的开发人员。Katsuyama 说:“他们告诉我,这主要是因为我在纽约,而市场在新泽西,我的订单比别人慢。市场里成千上万的人在交易,‘你不是唯一一个做出这些操作的人。有许多其他的事件和消息都在影响着市场。’” Katsuyama问他们,如果真的是这样,为什么这些股票只有在他每次交易的时候才消失?为了证明这一点,他让开发人员站在他背后看着他操作。 “我说:‘看仔细了,现在屏幕显示有10万股AMD股票的卖单,价格15美元,我想把他们全部买下来——1万股通过BATS购买,3.5万股通过纽交所购 买,3万股通过纳斯达克购买,2.5万股通过Direct Edge购买’。我们都坐在屏幕前,盯着屏幕上这些订单,我开始大声数…… “‘一… “‘二…看,什么都没发生。 “‘三…卖单依然停在15… “‘四…还是没动静… “‘五’,我按下回车键——嘭!——所有卖单都消失了,股票价格被推高。” 他回过头,告诉开发人员:“你看到了?我就是那个事件,我才是那条新闻。” 他们也无语了。Katsuyama开始怀疑这是Carlin的问题。他说:“随着问题越来越严重,我开始觉得可能是因为他们的交易系统很糟糕。” 但在与其他华尔街投资者交流过之后,他意识到其他人也遇到了同样的问题。他的一个朋友在对冲基金SAC工作,该公司向来以消息灵通知名(当然,没多 久就臭名昭著了)。他想,如果有人知道一些他不知道的市场消息,那就应该是SAC的人。一个早上,他去找这位老友,观察他的交易。他发现,虽然这位朋友用 的是来自高盛、摩根士丹利等知名公司的软件,他也遇到了同样的问题。“我开始意识到,我不是唯一一个有这个问题的人。看来事情很严重。” 当领导找到他,让他牵头解决这一难题时,他欣然应允。他找来了一个计算机天才Rob Park,他们成立了一个调查小组,希望找出华尔街的黑箱里到底发生了什么。Katsuyama说服上级让他们进行了一系列实验。在几个月时间里,他和他 的小组可以不为赚钱而进行交易。公司允许他们每天损失10000美元,以便找出订单突然消失的原因。 Katsuyama让Park提出了几种理论。他们从公开市场开始,测试了分布在四个地点的13个股票交易平台,这些平台由纽交所、纳斯达克、 BATS和Direct Edge运作。第一套理论是,交易平台并非是将所有订单捆绑在一起,而是将他们按照优先顺序排列。如果甲和乙同时提交了1000股英特尔的买单,价格30 美元。一旦订单给了甲,那么乙就有权取消订单。于是乙看到的卖单就是虚幻的。 Katsuyama尝试每次只将订单发给一个交易平台,按照该理论,有些订单可能会被退回。但结果令他大吃一惊,所有的订单都被执行了。 这毫无道理:为什么每次只发给一个交易平台订单就能被顺利执行,而同时发给所有平台却无法执行呢?Katsuyama的小组开始将订单发给不同的平 台组合。先是纽交所和纳斯达克,然后纽交所、纳斯达克和BATS,接着纽交所、纳斯达克BX、纳斯达克和BATS,等等。随着交易平台数量的增加,订单被 执行的概率也在降低。他们选择购买股票的平台越多,他们能买到的股票就越少。“只有一个例外,”Katsuyama说,“无论我们选择多少个交易平台,我 们总能在BATS上买到股票。” 一天早上,在洗澡的时候,Rob Park想到了一个新的理论。他开始思考订单从Katsuyama所在的纽约出发到达不同交易平台需要的时间。 信息传递的时间非常短:理论上来说,最快的传递,从Katsuyama的曼哈顿办公室到新泽西州的BATS交易所所在地威霍肯只需要2毫秒;而最慢 的传递,从他办公室到新泽西科特雷特的纳斯达克交易所需要4毫秒。而受网络流量和设备等因素影响,实际上所需的时间可能要更多一些。相比之下,人类眨眼的 时间约为100毫秒。 Katsuyama和Park让团队中最具天赋的程序员Allen Zhang编写了一个程序,该程序可以通过延时,让所有从Katsuyama办公室发出的指令在同一时间到达各个交易平台。Park说:“这是独辟蹊径,因为所有人都不断地说,问题出在我们不够快。我们却有意慢下来。” 通常来讲,如果你按下购买键后没买到股票,屏幕显示红色;如果你只买到了一部分,屏幕显示褐色;如果你买到了全部想买的股票,屏幕显示绿色。 这一次,屏幕显示绿色。 Katsuyama说:“那已经是2009年,我被这个问题困扰已经两年多了。我绝不可能是第一个发现这一秘密的。那么,其他人都怎么样了呢?”答案似乎不言自明:所有发现问题所在的人都在利用它赚钱! 如今,他和加拿大皇家银行也开始向投资者出售一个工具:程序员Zhang编写的小程序,能够延迟发给交易平台的订单。有了它,和Katsuyama 一样的交易员就可以像从前一样随心所欲地下单,他们的屏幕重新变得可信起来。Katsuyama的团队给它起了一个威风凛凛的名字:“索尔”(Thor, 雷神之锤)。Katsuyama 说:“当我听到‘索尔’变成一个动词时,我就明白我们的方向对路了。我听到一个交易员大吼:‘Thor it’!”

另一件让Katsuyama有同样感觉的是他与几位知名基金经理的谈话。他和Park首先见的是基金公司T. Rowe Price的经理Mike Gitlin。Gitlin管理着数十亿美元的资产,他对他们讲的并不很吃惊。他说:“你们可能已经察觉到一些变化了。你们会发现,当你交易股票的时候, 市场知道你想要干什么,会针对你的操作反向运动。” 但Katsuyama所描述的情况远比Gitlin所想的要严重。那些经纪公司有着很大的权力,他们可以决定如何处理来自T. Rowe Price的买单和卖单。一些交易平台会向经纪公司购买订单,另外一些则对订单收费,难道这不会影响经纪公司手上订单的流向吗?没人知道。在2010年 时,每个美国经纪公司和网络经纪商都会将来自客户的股票订单拿去拍卖。比如在线经济商TD Ameritrade,每年都会从一家名为Citadel的对冲基金收到数百万美元,作为交换它会将订单交给Citadel代为执行。为什么 Citadel愿意出这么多钱买订单呢?没人说得清。 Katsuyama的团队专门做了一个测试,在排除了有人利用速度抬高价格的可能性之后,购买股票时究竟能便宜多少?他们买了1000万股花旗的股票,价格约4美元左右,在排除了干扰的情况下,他们省下了2.9万美元,不到总价格的0.1%。Park说:“这就像隐形税收一样。”这个比例听起来似乎很小,但考虑到美国股市日均2250亿美元的交易量,这可是个不小的数目。按照这一比例,美股投资者每天要为此多支付1.6亿美元。Katsuyama表示:“他们非常狡猾,因为你根本感觉不到。他们每次只把价格抬高一点点,让你想算也算不清楚。” 爱尔兰人Ronan Ryan 1996年大学毕业后来到纽约,他本来很想进入华尔街,但投出的所有简历都石沉大海。后来经一名爱尔兰同乡的介绍进入大型电信公司MCI Communications工作。尽管他没能在华尔街找到工作,但2005年时华尔街大银行却成了他的客户。他连续好几周都泡在高盛、雷曼兄弟、德意志 银行里,为他们配置股市交易的最佳光纤路线和最好的设备。 也是在2005年,他进入BT Radianz工作,这是一家911以后诞生的公司。在911事件中,世贸中心里的股票交易系统受到重创,而该公司则承诺他们建造的系统能够抵抗外部袭 击。Ryan在这家公司做销售,主要工作是将BT Radianz公司在新泽西纳特利数据中心的电脑系统卖给银行,该中心紧挨着(co-locationg)股票交易所。 进入Radianz后不久,他马上收到堪萨斯城一家对冲基金的电话。打电话的人称,他在一家名为Bountiful Trust的股票交易公司工作,他听说Ryan是金融数据传输的行家。Bountiful Trust遇到一个问题:在堪萨斯城和纽约之间进行交易时,公司订单做出反应的时间太长了。他们越来越意识到,当他们下单之后,市场在他们眼前消失了。 Ryan回忆说:“他当时说,‘我的等待时间有43毫秒。’我当时问,‘毫秒是什么鬼东西?’” “等待时间”是指信号从发出到接受所需的时间,主要受几个因素影响:设备箱,逻辑和线路。所谓设备箱(the boxes),指信号从A点传输到B点所经过的硬件设备,主要包括电脑服务器、信号放大器和交换器;逻辑是指软件,即在设备箱中运行的指令代码;线路是指 从一个设备箱到另一个设备箱之间的光纤。等待时间的一个最大决定因素就是光纤的长度,或者说信号传输的距离。Ryan不明白毫秒是什么,但他明白堪萨斯城 这家对冲基金的问题所在:因为它远在堪萨斯城。 到了2007年底,Ryan通过卖传输系统赚了盆满钵满。同时,他也一次又一次地被震惊了,那些购买他设备的公司对于自己所用技术的了解少得可怜。 他的客户包括高盛、花旗等大众所熟知的大银行,也包括Citadel、Getco等圈内知名的机构。一部分客户是对冲基金,他们的钱来自外部投资者。但大 部分客户都是自营公司,交易的都是创始人自己的钱。 2009年秋天,Katsuyama在德意志银行的朋友向他提起了Ryan。Katsuyama给Ryan打了电话,并邀请他到加拿大皇家银行的交易部门面试。在面试中,Ryan描述了他在交易所的所见所闻:纳秒级别的疯狂竞争,所有客户都努力将自己的机器靠近交易所的服务器。哪怕为了提高一点点速度,人们愿意投资上千万美元。如 今的美国股市已经划分为“有”和“没有”两个阶级。这里的“有”和“没有”不是指“有钱”和“没钱”,而是指“有速度”和“没有速度”。“有速度”的人愿 意为了几纳秒而大笔投资,而“没有速度”的人对几纳秒的价值毫无概念。“有速度”的人看到了一个梦幻般的市场,“没有速度”的人对这个市场毫不知情。Katsuyama说:“在和他长达一个小时的对话中,我了解的(关于高频交易的)东西比之前六个月加起来还多。从见到他的第一刻起,我就决定要他。” Ryan进入华尔街的梦想终于实现了,他被任命为高频交易策略师。 Katsuyam的团队在将“Thor”作为产品卖给投资者时遇到了困难。他们无法控制信号到达交易所的路径。有时候,他们的订单到达纽交所需要4 毫秒,还有时候需要7纳秒。简而言之,“Thor”并不稳定。Ryan的解释是,这是因为从Katsuyama办公室到不同交易所的路径并不稳定。 通常来讲,高频交易员的信号要从第一个交易平台到达最后一个交易平台最快只要465微秒(1微妙为百万分之一秒)。这意味着Katsuyama的订单需要在465微秒的时间窗口内到达所有交易平台。 为此,Ryan买了一张特大号的新泽西地图,上面标注了各家电信公司铺设的光纤网络。地图显示:所有来自曼哈顿下城的交易信号都会沿着西侧高速公路 (West Side Highway)进入林肯隧道(Lincoln Tunnel),首先到达位于新泽西威霍肯的BATS交易所。到了BATS之后,路径开始变得复杂,要取道新泽西郊区,向西到达斯考克斯的Direct Edge交易所,向南则到卡特里特的纳斯达克交易所。纽约证券交易所据Katsuyama的办公室不到一英里,看起来是离他们最近的交易所。但根据 Ryan的地图,曼哈顿的电信网络极为复杂,从曼哈顿中城到下城可能要绕行50英里的距离,而隔着一条街的两栋大楼之间,信号可能要走15英里。 对于Katsuyama而言,这张地图很好的解释了为什么BATS交易所的订单全部能被执行。他们之所以能够在BATS上买卖到想要的股票,是因为订单首先到达了BATS。在此之前,他们订单的消息还没有被市场知道。在BATS交易所里,高频交易公司虎视眈眈地等待着发往其他交易所的订单。不出所料,BATS正是一个由高频交易员们创立的交易所。 最后,Brad Katsuyama意识到,大多数投资者其实并不清楚市场上到底发生了什么。 无论是大型共同基金Fidelity和Vanguard,还是大型资管公司T.Rowe Price和Capital Group,对这些都一无所知。甚至一些知名的对冲基金也一度蒙在鼓里,传奇投资者David Einhorn知道后对此很震惊,Dan Loeb也是如此。早在Katsuyama拜访其办公室向他解释一切之前,对冲基金大佬Bill Ackman就曾怀疑有人利用他的巨额订单信息进行提前交易。Ackman称:“我觉得每次交易都被泄露了,我以为可能是经纪商的问题,但实际上的泄露和 我想的不一样。” Katsuyama的团队拜访了超过500位专业股市投资者,这些人管理的资产加起来有数万亿美元。他们中大多数人的反应是:他们发觉事情有些不正常,但他们不明白究竟怎么回事,当他们知道真相之后都非常愤怒。 一些信任Katsuyama的大投资者开始和他分享手头掌握的交易信息。比如有几个投资者就开始向自己的经纪商询问,到底有多大比例的交易是由他们 在黑池中完成的。高盛和瑞信经营着华尔街最知名的黑池,但每个经纪公司都怂恿投资者在自家公司的黑池中交易大宗股票。如果客户希望在纽交所以最好的价格购 买雪佛龙的股票,经纪商不应该让客户在他们的黑池中交易。黑池既不公开,也不透明。外面的人完全不知道里面在进行什么。 交易员将客户的交易放到黑池中去完成,这是完全有可能的,因为并没有规定禁止这么做。正如T. Rowe Price的Mike Gitlin所说:“你很难去证实经纪商是否选择了对你最有利的交易场所。你看不到他们的具体操作。”如果像T. Rowe Price这样的大机构都难以获得足够的信息,判断经纪商的行为是否符合他们的利益,那么小投资者还有多大机会呢? 这个隐秘的制度自有其道德惯性。只要该制度服务于小部分人的利益,那么无论制度本身有多腐败或阴险,身在其中的每个人都不会有动力改变它。不过,用“腐败”和“阴险”来形容可能让人有些不舒服,所以Katsuyama避免使用这两个词。大概他也会担心,别人会将他当成一个另一场阴谋的策划者。 所以当一个大投资者对他赞誉有加时,Katsuyama非常高兴。这个投资者说:“谢天谢地,终于有人告诉我高频交易是怎么一回事儿了。”慢慢的,他开始觉得,命运和环境赋予给他了一个戏剧性的使命,让他不得不继续下去。一天晚上,他告诉妻子Ashley:“我觉得我已经是一个领域的专家,但这个领域很糟糕,急需变革。这个世界上只有少数几个人能做成这件事。如果我,Brad Katsuyama,现在不去做,可能就不会有人做了。” 2011年5月,Katsuyama团队的成员,Ronan Ryan、Rob Park等人围坐在一桌,周围堆满了《华尔街日报》主办的“科技创新奖”历届获奖者材料。加拿大皇家银行的市场部门在该奖截止前几天通知他们,建议他们将 研究成果拿去参赛。于是他们正冥思苦想,看看自己以哪种类型的成果报名,才能让Thor一鸣惊人。但几经考虑后,Park发现:“没有适合我们类别的奖 项。” Katsuyama也表示:“这很尴尬。我们似乎不适合任何一类奖,我觉得我们只能申请‘其他’类奖项了。” 大家迷茫了一阵后,Park说:“我有一个异想天开的主意。”他的想法是将他们的技术授权给一个交易所。在过去几年中,几乎所有华尔街大银行都在试图经营自己的交易所(黑池),这些交易所努力想成为类似于经纪商的角色。一些大银行的交易所提供一种服务:经纪商可以仅将订单提交给该银行,然后由银行将订单发给银行自己的交易所,当然也同时发给其他交易所。 虽然这种服务的使用者还主要是一些小型的地区性经纪公司,但Park觉得,这种类经济业务已经为他们打开了一扇门。如果有一家交易所能够通过某种工 具保护所有的投资者不受高频交易公司的干扰,那么全国的小型经纪商就会蜂拥而至,该交易所就能够成为“所有股票交易所之母”(mother of all stock exchanges)。 受到启发的Katsuyama说:“别管这个,我们来创立自己的股票交易所吧。” 几周后,Katsuyama就飞回加拿大,向自己的老板推销他的想法:一个由加拿大皇家银行主导的股票交易所。随后,2011年秋天,他拜访了多位 全球最大的基金公司(Capital Group、T.Rowe Price、贝莱德、Wellington、Southeastern资产管理)和最有影响力的对冲基金大佬(David Einhorn、Bill Ackman Daniel Loeb)。所有人的反应都如出一辙:他们喜欢这个保护投资者的交易所。但他们觉得,这样一家新型股票交易所应该在信誉上独立于华尔街,不能从属于任何华尔街银行,甚至像加拿大皇家银行这样的“好银行”都不行。他们建议,如果Katsuyama想成立“所有股票交易所之母”,他需要辞职并另起炉灶。 难度是显而易见的。他需要找到投资,需要说服一大批高薪华尔街从业者接受暂时的低工资,甚至可能倒贴工资。“我问自己:我能够找到我需要的人吗?我们在没有收入的情况下能坚持多久?我们的家人会同意我们这么做吗?”答案是肯定的,Katsuyama的团队跟着他开始了新的冒险。 他还面临一个严峻的问题:那些控制着近70%投资者订单的华尔街大银行会将订单给到他们吗?如果这些大银行自身并不追求公平,那么他们为什么要将订单交给一个标榜公平的交易所呢? 早在2008年,当Brad Katsuyama发现华尔街“黑箱”并试图揭开它的时候,他找到了Rob Park和Ranan Ryan,当然还有其他人。其中之一就是来自斯坦福的20岁小伙Dan Aisen。他从加拿大皇家银行厚厚的档案中翻出Asien的简历,上面吸引他的是“微软校园智力挑战赛获奖者”几个字。微软每年都会赞助这个为期1天, 长达10个小时的全国性脑力马拉松比赛。每年都有上千名数学和计算机爱好者参赛,Aisen于2007年参赛并获奖。Aisen说:“这个比赛有点像密码 学、计算和数独的混合。不仅要求很高的技术和一流的图形识别能力,还需要懂机械原理,最后还要一些悟性。”同时,他也是Thor的创造者之一。 Asien的解谜能力很快就用上了。打造一个新的交易所有点像建赌场:创造者必须保证赌场里没有人出老千。你必须知道系统的游戏规则,这样就可以进行监控。就像赌场追踪牌桌上的一举一动一样。Aisen说:“你要设计一个系统,不希望这个系统被钻空子。” 要想设计一个没有漏洞的系统,最简单的办法当然是找一个最擅长和系统博弈的人,让他们竭尽所能寻找漏洞。Katsuyama不认识智力挑战赛冠军,但Asien认识。唯一的问题是,他们没有在股票交易所工作的经验。“这些冠军们需要一个指路人。”Katsuyama说。 Enter Constantine Sokoloff就是这么一个人,他曾帮纳斯达克交易所建立了买家和卖家匹配系统。Sokoloff是俄罗斯人,出生并长大在伏尔加河畔的一座城市。有很 多俄罗斯人都在从事高频交易,他的解释是:前苏联的教育体系很重视数学和理工科,这个制度在21世纪早期为华尔街供应了大量的人才。 随着工作的深入,这些挑战赛冠军们对高频交易者的行为进行了分类。粗略地来讲,高频交易者的三种行为导致了交易的不公平。第一种是“提前交易”(front-running),即在一个地方探知投资者的交易信息后,在另一个地方抢在投资者前面通过一系列订单推高或拉低价格,从中牟利,这就是Katsuyama之前在加拿大皇家银行遇到的情况。第二种是“回扣套利”(rebate arbitrage),交易所通常会为创造流动性的券商提供一定的交易费用回扣,高频交易者利用速度优势创造虚假流动性,骗取交易所的回扣。第三种称为“慢市场套利”(slow-market arbitrage),这可能是流传最广的高频交易手法。高频交易者在一个交易所探知股票价格变动之后,利用速度优势在另一个交易所反应过来之前进行买卖操作。这种策略每天无时不刻不在发生,创造的收益要比其他策略加起来还要多。 当然,所有这些策略都依赖于惊人的速度。Katsuyama却产生一个粗略的想法:所有高频交易者都尽可能地让服务器靠近交易所,为什么不能将他们推得越远越好呢?如果你将市场上所有参与者的位置拉得离交易所足够远,那么你就可以消除大多数,甚至所有由速度带来的优势。 Katsuyama的设想是,将买单和卖单匹配系统与交易者的接入点相隔足够远,并且要求所有的交易都从接入点进入匹配系统,就可以实现这一效果。出于成本考虑,他们将匹配系统建在威霍肯,那么接下来的问题就是:接入点应该设在哪里呢?经过计算,他们需要的延时在最坏的情况下需要320微秒,为了保险,他们确定为350微秒。而350微秒的延时需要38英里的距离。 新泽西斯考克斯的数据中心是个理想的接入点,不过这里据威霍肯还不到10英里。怎么办?一名来自高频交易公司的新员工James Cape灵光一现:“将光纤绕着走。”既然直线距离不够,为什么不让光纤绕着弯走完38英里呢?他们还真这么做了。 创造公平的办法其实很简单。他们既不会向某个投资者或机构出售交易所附近服务器的使用权,也不会给交易商和银行回扣。相反,他们决定向双方都收取同样的费用:每股百分之九美分。 最后为了保持交易所本身利益的中立性,所有可以直接在交易所交易的机构和个人都不能持有股份:交易所的股东全部是普通投资者,在投资时,这些投资者首先需要将订单交给经纪商。 但现实是,华尔街的银行们控制了大部分股市投资者的订单,他们扮演的角色比普通的经纪商要复杂得多。银行们不仅控制着订单,还控制着这些订单的所透露的信息的价值。他们首先会将订单放在自家的黑池中交易,然后再放到其他市场。在黑池中,银行可以自己对订单进行反向操作,也可以将订单卖给高频交易者。如果银行自己无法消化这些订单,他们还可以将其卖给回扣最大的交易所。无论采用哪种方法,订单本身的信息价值都被银行货币化了。 如果智力挑战赛冠军们的理论是对的,那么新型交易所的设计就能够消除速度优势的影响,将投资者订单的信息价值降至零。如果在新交易所里,订单的信息无法被利用,订单中隐含的投资者买卖意向一文不值,那么还会花钱买它们呢?在将订单交给新的交易所之后,华尔街大银行和网络经纪商的收入将减少数百亿甚至更多,明眼人都能看出来,一场交锋在所难免。 新的交易所需要一个名字,它们称其为投资交易所(Invests Exchange),简称IEX。IEX将于2013年10月25日开业。开业之前,32名员工对开业后第一天和第一周的交易数量进行了预测,中位数为 15.95万股和275万股。Katsuyama预计,开业第一年年末每天的交易量能够达到4000万至5000万股股票。只有达到这个规模,IEX才能 维持其运营成本。如果低于该规模,那么IEX能运行多久就令人担忧了。 开业第一天,IEX交易了56.85万股股票,远超预期中位数。 大多数交易都来自地区性经纪公司和没有黑池的华尔街经纪商,比如加拿大皇家银行和Sanford C. Bernstein。开业首周的股票交易量超过1200万股。此后几周,交易量增长比较缓慢。12月第三周,IEX的周交易量达到5000万股。不 过,IEX还是没能吸引到太多来自大银行的订单。高盛虽然接入了交易所,但仅放入了一些小订单,停留了几秒钟,然后就离开了。 来自高盛的第一笔大订单发生在2013年12月19日,下午15:09:42,662毫秒361微秒406纳秒。当时,办公室里所有的人都感觉到, 不同寻常的事情要发生了。电脑屏幕显示,订单开始以前所未有的速度涌入,停留的时间也久到足以完成交易。一个接着一个,办公室的员工部门站了起来。然后, 他们开始尖叫: “已经1500万了!”一名员工惊呼。交易量在10分钟内飙升,在此前的331分钟,他们的交易量为1400万股。 “2000万!” “3000万!” “我们刚刚超越了AMEX。”CFO John Schwall兴奋地咆哮,“我们的市场份额已经领先AMEX了。” 有人放下电话说:“刚才是摩根大通,我问他们‘发生了什么’,他们说他们可能得做些什么。” 另一个人放下电话:“高盛的电话。他们说今天不算什么,明天会有更多。” 换句话说,摩根大通已经开始将订单导入IEX,而高盛明天可能带来更多订单。 “4000万!” 在高盛订单进入45分钟后,美国股市收盘。Katsuyama说:“这意味着高盛也开始认同我们。如今,其他人已经无法忽视我们的存在了。” 他开始对未来充满信心。如果高盛也承认,这个新的市场是公平和稳定的,那么其他银行也会受到压力而跟进。流入到IEX的订单越多,投资者的体验就会越好,其他银行就越难忽视IEX,市场就越公平。 IEX证明了一点:如果操作得当,金融市场可以免受少数人利益的操纵。不需要为“订单流”支付费用,不需要千方百计靠近交易所,不需要有一小撮人破坏公平的环境。 又过了三周,也就是IEX开业两个月之后。14位来自全球最大基金的执行官或总裁齐聚在曼哈顿一桩摩天大楼的顶层会议室。他们掌握着大约2.6万亿 美元的股市投资,约占美国股市的20%。他们从全国各地飞到这里,听Katsuyama讲述IE开业之后,他对美国股市的看法。 他发现,市场非常希望继续停留在阴影之中。尽管高盛已经认可,但许多大银行并没有按照投资者和客户的要求,将订单送达IEX。一 部分与会者对此很清楚,其他人也从Katsuyama那里了解了不少。他们中的一个人说:“当我们告诉他们我们希望在IEX交易时,他们说:‘你为什么要 这么做?我们做不到!’”另一个投资者说,在IEX开业后第六周,一家华尔街大行不经意间告诉他,虽然投资者明确表示要这么做,但他们没有把任何一张订单 交给IEX。还有一名共同基金经理估计,当他告诉银行将订单交给IEX时,银行真正这么做的时间可能不到十分之一。第四名投资者说,三家不同的银行告诉 他,他们不想接入IEX,因为他们不愿意支付每月300美元的接入费。 对于IEX,大多数银行都是在消极攻击,但也有银行主动进行攻击。Katsuyama听到瑞信的员工传播一个谣言,IEX其实并不独立,而是加拿大 皇家银行控制的,不过是这家银行的工具而已。他还听说华尔街大投行劝说投资者不要将订单送去IEX,他们的理由是:350微秒的延时让IEX比高频交易者 慢太多了。 开业后没多久,IEX就开始发布数据,描述其市场内发生的情况。Katsuyama还对一些提问进行了回答。 有人问他:“与交易所开业之前相比,你现在对高频交易者的看法有什么不同吗?” “我已经没有从前那么恨他们了,”Katsuyama说,“这不是他们的错。我相信他们中大部分人都意识到市场有一些低效现象,他们只是将其资本化。在监管范围内,他们的做法实在是很聪明。让投资者失望的是整个系统。” 一个投资者问他:“有多少经纪商是好的?” “10家,”Katsuyama说,“这10家中包括加拿大皇家银行、Bernstein和其他一些小机构,这些机构是真心为投资者利益服务。还有三家机构做了些有意义的事,它们是摩根士丹利、摩根大通和高盛。” 股票市场确实存在操纵。Katsuyama常常在想,如果知道了真想,那些政治家、律师和法官们会怎么做。不过Katsuyama对追查那些操纵市场的人并没有兴趣。他只是想解决这个问题。从某些方面来讲,他依然不明白为什么一些华尔街银行会这么和他过不去。 一直以来,技术都在伴随着华尔街的发展。它帮助提高了市场效率,但也导致了一些低效现象。在发现了2000年中期颁布的监管措施的漏洞之后,一些华尔街银行开始利用技术做一些事情。这些事情只有身在其中的人才会了解,而外人却茫然不觉。正是这样一个系统曾创造出了投资者并弄不太明白的次级抵押贷款,如今又出现了以速度为核心诡异的高频交易,大多数投资者对此依然懵懂无知。这就是为什么Brad Katsuyama想要向投资者解释清楚的原因。他的攻击正中这一新式交易系统的要害,因为它正是利用人们对其的无知来赚钱。

0 Comments

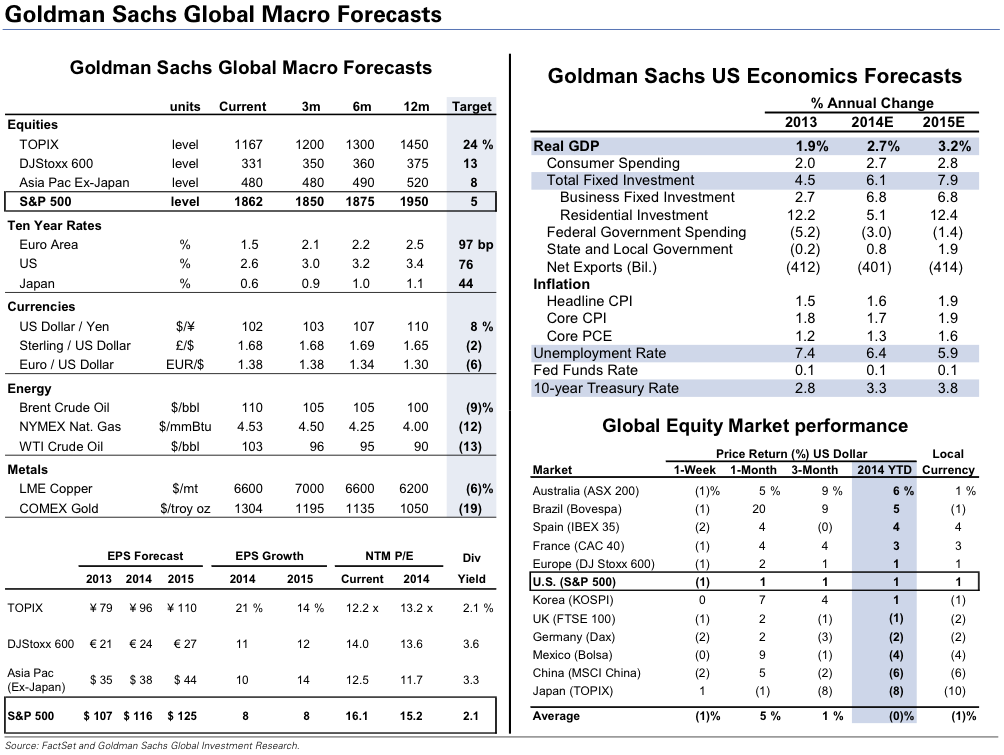

下图为高盛全球投资研究部经济学家David Kostin对2014年和未来12个月美国经济和全球主要金融资产的预测 David Kostin认为,未来12个月内: 1、标普500指数将上涨5%至1950点。

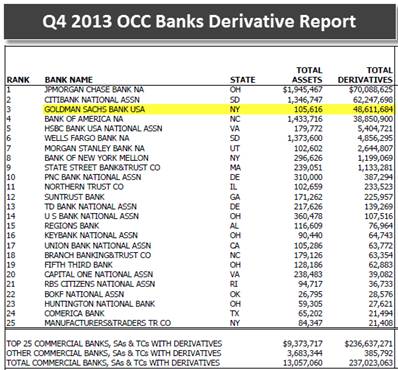

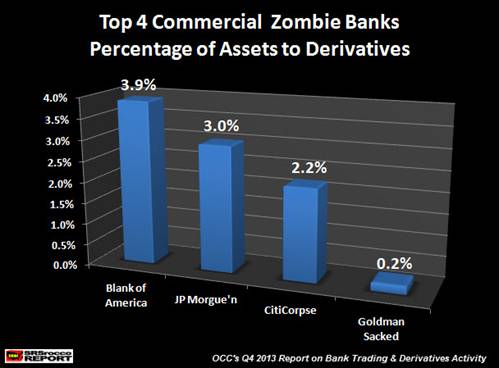

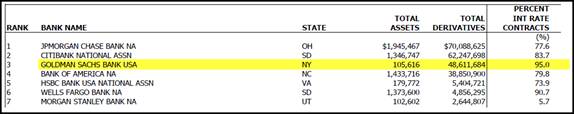

2、美国10年期国债收益率将上浮76个基点3.4%。 3、欧元将贬值6%至1.30。 4、布伦特原油将下跌9%至100美元/桶,WTI原油将下跌13%至90美元/桶。 5、伦铜将下跌6%至6200美元/吨。 6、COMEX黄金价格将下跌19%至1050美元/盎司。 7、美国真实GDP将增长2.7%。 著名投行高盛(Goldman Sachs)的分析师重申,他们预计黄金合约将在2014年底跌至1050美元。他们认为,美国经济强劲恢复,金价将继续下跌。 只有那些完全相信电视的人才会把这个预测看做医生的命令,视为理所当然正确。高盛不至于愚蠢地认为,受过良好教育的贵金属投资者会相信来自银行言论,他们的预测只能针对那些仍相信庞氏骗局式故事的美国人。 更进一步,高盛有足够的动机将金价预测压低。高盛当前的“总资产/持有的衍生品”比例最低(如下图)。从2013年4季度的数据来看,最大的四家商业银行中,高盛持有48.6万亿美元衍生品,但只有1050亿美元资产作为支撑。 分析4家最大银行的资产和衍生品持有量可以发现,美国银行(Blank of America)资产/衍生品比例为3.9%,摩根大通(JP Morgan)位于第二为3.0%,花旗集团(Citicorpse)位居第三为2.20%,高盛(Goldman)只有可怜的0.20%。详见下图: 另一方面,高盛在七家最大银行中持有最高比例的利率互换(见下图)。高盛投资的利率合约衍生品最高,占95.0%,这就是高盛也希望美联储(FED)保持低利率的原因。如果利率突然大幅升高,高盛将输掉交易。 全球金融系统的杠杆更高了,贵金属投资者应该理解银行出于自己的利益而撒谎和欺骗,特别是他们的资产负债表更加膨胀时。

高盛(Goldman Sachs)在昨天重申了自己对2014年年底金价跌至1050美元/盎司的预期。不过就高盛过往历史来看,看它说什么显然没有看它做什么跟有用。

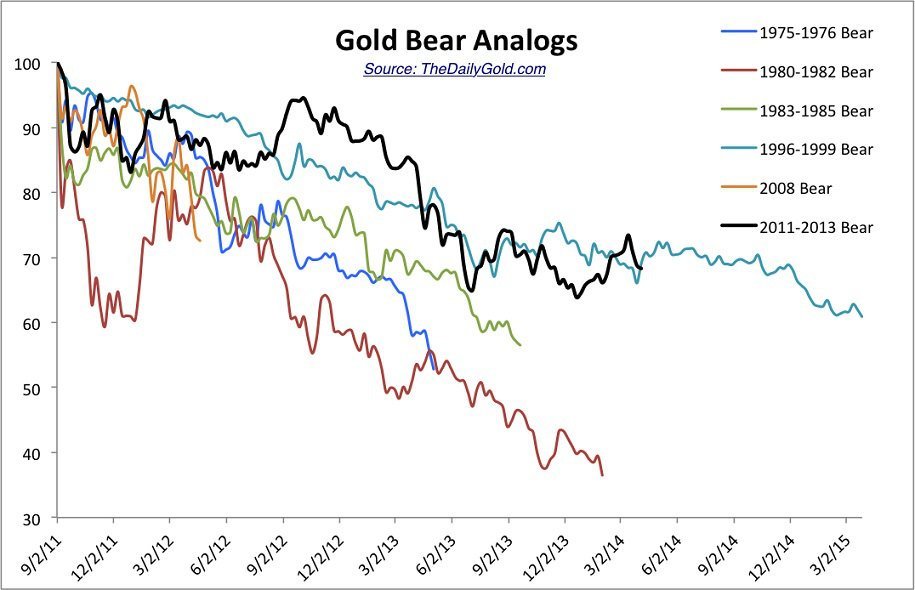

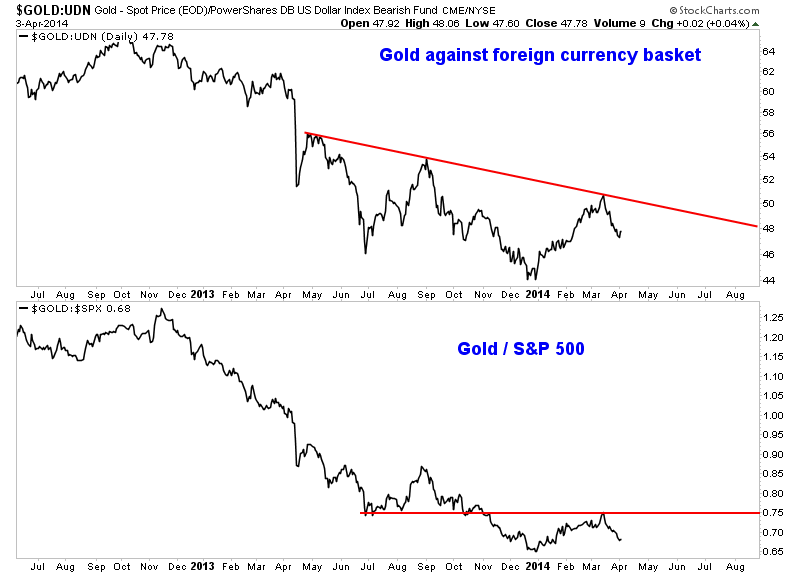

从去年10月开始,高盛商品研究主管Jeffrey Currie就重复了好几次对金价跌到1050美元/盎司的预期。 在去年12月,金价一度跌至1200美元/盎司上方,但自那之后,金价已经回升了差不多17%,目前在1320美元/盎司上方,这显然和大跌有很大区别。 上个月,金价一度大涨至1382美元/盎司,Currie则再度强调高盛对黄金仍然看跌,在此次高盛给客户的报告中,称要美国经济增长持续放缓才能让他们改变对金价未来两年走低的预期。 Money Morning Resource的专家Peter Krauth对高盛的看法并不同意,他认为对黄金的抛售已经在1月穷尽了。 “SPDR黄金基金在2012年12月持有量达到最高纪录,此后到2014年1月间流出了42%,差不多564吨。”Krauth说,“看起来流出在1月中旬已经见底,其持有量开始有所增长,这是很大的趋势逆转。” 金价要重回2011年1900美元/盎司的水平或许是比较困难的,但要跌到1000美元/盎司的水平同样很困难。即使金价跌到1200美元/盎司下方,各国央行以及亚洲市场的需求很可能阻止金价下跌到1100美元/盎司甚至更低的水平。 显然高盛1050美元/盎司的预期就显得非常奇怪。 在2007年,高盛就对金价看跌,告知客户应当出售,事实上,在2008年,高盛将出售黄金当作了当年十大建议之一。 2008年金价最终上涨了12.2%,此后2009年金价上涨了23.4%。 在2011年11月,高盛对金价看涨,并且在金价触及历史高点1920美元/盎司的一个月后,将目标价格上调至1930美元/盎司。 到2012年5月,金价已经落至1600美元/盎司下方,高盛将其看涨目标调整至1840美元/盎司,此后金价确实一度有所上涨,但却再没突破过1800美元/盎司的水平,并且接着就开始了迅速的跌势。 2012年12月,当时金价在1700美元/盎司左右,高盛将预期调整到1800美元/盎司,六个月后金价就跌向了1200美元/盎司。 2013年2月,高盛终于转变成对金价看跌,并且一直看跌到现在。 从上面这些来看,高盛看跌黄金,或许对黄金来说,反而是好消息。 除此之外,近几年对高盛操纵金价的传言也一直没有停息过。 高盛在公开鼓吹售出黄金的时候,自己却常常是在买入黄金的,相反也一样。 去年,就在高盛称应该出售黄金的同时,它本身单单在第二季度就买入了370万股SPDR黄金基金,价值大约为5亿美元。 Money Morning的投资策略主管Keith Fitz-Gerald说:“大的机构,比如摩根大通(JP Morgan)、高盛、PIMCO等等都会发布‘研究报告’,这些报告被主流媒体奉为追随的真理,然后有上百万的投资者们就这样上钩,买入或者出售黄金。” 过去35年中,黄金市场出现过几次比较显著的熊市,其中包括1987年到1993年时间超长但价格跌幅较小的熊市等。 从图中可以看出,黄金的熊市大可以维持更长时间。 在2013年6 月和12月的双底中,金价一度非常接近像1982年尤其1976年和1985年那样触及最终的底部。而这一现象没有发生,并且从目前趋势看,这个熊市的拉 长使得这个最终的底部不太可能出现。熊市持续时间越长,价格下跌严重程度就越小,也就越不可能以一个最终的底部来结束。 在1996年到1999年的熊市中,11周中金价仅仅下跌了3%。因此,如果金价以周为基础跌破1200美元/盎司并且创造新低,那么不太可能金价还能在那个基础上再有大幅下跌,因为市场中留下的人相比一年前两年前和三年前,已经不多了。 再从以一揽子货币计价黄金以及标普500指数来看。 尽管金价在去年形成了双底,但仍然在震荡下跌中,比较积极的是金价已经几次达到了趋势线阻力点。一旦打破趋势线阻力点,那么熊市或许就结束了。

而从对标普500指数的对比来看,金价显然还处在挣扎中。金价/标普500指数的阻力点显然在0.75,该阻力点在2013年7月时被达到,此后五个月两者比率就一直在0.75下方,如果能回到0.75,那么或许也能表明金价已经触底了。 因此,如果金价再度下跌到新低,那么可能最终的底部就出现了,而如果能够突破1400美元/盎司等阻力点,那么表明金价已经触底了。不过金价可能仍然会在一定范围内波动,市场还不能就此下定论。 本周一开始,欧元兑美元大幅走高,自1.3695低位最高升至1.3800上方,一举收复上周的跌幅,同时美元指数失守80关口。但渣打银行认为欧元短线可能升至1.50但中线强势难以为继 渣打银行财富管理部本周三(4月9日)发布4月全球市场展望,其中提到本月欧元兑美元及英镑本月显著上升,原因是欧元区气氛改善、经常帐盈余增加,以及实质利率(即减除通胀率)上升。 中线而言,渣打银行并不认为欧元表现可以领先美元,主要基于三点理由: 1)实际利率不大可能再上升。若通胀进一步下降,欧洲央行可能会进一步放宽货币政策; 2)资金流规模可能不久之后就会反映在欧元汇价之上; 3)美元利率看升,利差可能会朝着有利美元的方向扩大。不过就短线而言,资金回流可能令欧元兑美元得以升上1.45~1.50水位,然后随时间终于回落或者进入持平状态。 渣打银行还看好美元的中期前景,因美国经济数据好转,增强了对经济回升的信心,并可能对美元形成支持,而地缘政治局势紧张所引发的避险交易亦可能产生短暂的支持作用。

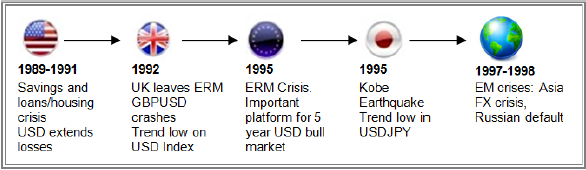

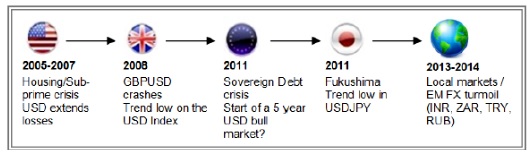

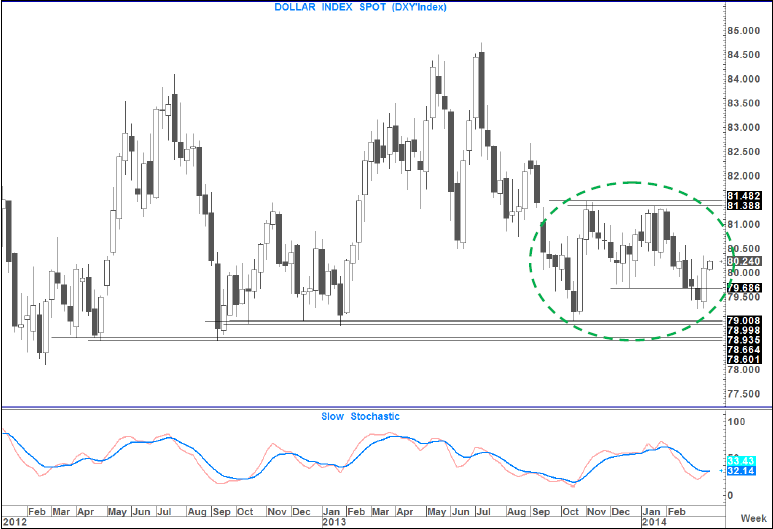

长线而言,该行相信大部分主要中央银行会在美联储带头下加息。因此,当前环境仍有利于美元保持强势。 渣打同时看空日元的中期走势。但由于避险货币有需求,日元目前还会区间震荡。消费税上调可能影响往后的增长及通胀预期,而日本央行不大可能会冒打乱经济复苏步伐的风险。 因此,该行预期今后数月会有进一步的货币刺激措施。在下半年日本央行评估过提高消费税的影响之后,预期日元会出现下一轮弱势。 尽管人民币今年跌势凶猛,但渣打依然看好人民币。该行认为人民银行最近将人民币上下波幅由距参考汇率1%扩大至2%,可能会令人民币的波动增加,但不大可能改变其中期趋势。人民币汇价若再大跌,可能会触发资金外流,从政策角度看并不可取。中国亦有颇为庞大的外贸盈余,对人民币中线走势应有支持作用。 短线而言,根据历史经验,人民币兑美元可能会向政策区间的上端再贬值一些。较长线而言,该行仍然预期人民币会升值。 花旗集团(Citi)近日发布研究报告称,通过对比历史背景以及一系列事件,上世纪90年代与最近的七年存在许多相似之处,这暗示美元已经处于为期五年的牛市之中。 花旗分析师Tom Fitzpatrick指出,这些相似之处不限于美国经济,而是包括了全球范围内的局势发展,这也支持花旗有关美元将再反弹两年的观点。 以下为1990年代的国际财经标志性事件 以下则为最近七年的国际财经标志性事件 从上述两张图中,我们可以看出两个时期都经历过美国房市危机、新兴市场动荡、欧洲危机以及日本大地震等事件。 花旗报告显示,美元上周表现良好,周线收于79.68(2013年12月低点)上方。

该行指出,美元指数将在81.38-81.45遭遇强大阻力,预计美指将在未来数周内测试该区域。若周线收于该区域上方,则将形成重要突破,技术形态上可能形成双底,颈线位于81.48。若周线收盘高于该位,则将为美指至少升至83.68铺平道路。 美国 1989-1991:美国房地产泡沫最终导致存贷款危机,并导致了严重的经济衰退。美联储下调利率,美元继续贬值。 2005-2007:美国房地产泡沫走向终结,因为过量的贷款不再可持续,特别是次贷。美元继续贬值,美联储从2007年9月开始进入降息周期。 英国 1992年:英国房地产泡沫也走向终结——英国的房地产和信贷周期与美国的周期相当一致。英国当时的汇率在欧洲汇率机制(ERM)机制下被锁定在不可持续的水平,最终被迫脱离了ERM机制。英镑兑美元数周里从超过2.00的高点跌至最低1.40+。 2008年:英国房地产泡沫终结。几乎充斥了经济的每个部门,包括私营和公共部门的过量贷款也走向了终结。英镑兑美元从2.00+大幅下跌,跌至1.35。这种贬值趋势被大幅放大了,因为在雷曼倒闭导致的金融市场危机中,美元兑大部分货币都出现了大幅升值。 欧洲 1995年:所有锁定在ERM汇率区间内的货币都被迫脱离了该体系,ERM正式崩溃。所有欧洲货币对德国马克都出现了贬值,但美元开始了良好的表现。这是美元启动5年牛市的重要平台。 1998年:持续到1998年10月的欧洲边缘国家债券收敛交易(和汇率收敛交易,因为它们将收敛在欧元的引入汇率)的这个时期内,欧洲货币对美元 有强势表现,从1997年8月-1998年10月,对美元升值了16.5%。当收敛交易“按部就班发展”,欧元兑美元汇率在接下来的两年里开始下跌。 2011年:鉴于被称为单一货币的“固定汇率”体系的存在,没有欧洲货币能相互出现贬值。欧元挺过了主权债务市场危机。欧元兑美元大幅走高。 2014年:从2012年夏天开始,我们已经经历了边缘国家债券市场的收敛交易。现在,西班牙和意大利10年期国债收益率只比美国高60个基点。如果如我们预期那样,美国长期利率将会上升,那么看起来与风险相比,该溢价已经不够高了。 日本 1995年:美元兑日元过去一直有下跌的趋势,但神户大地震导致了大量日元回流,美元兑日元也跌至了这波走势的低点79.75。 1997年:日本上调销售税。 2011年:美元兑日元已经处于跌势,因为几年前开始出现的套利交易已经终结,利率差异也倾向于日元。海啸和福岛核电站危机,把美元兑日元推至了历史低位。 2014年:4月日本上调销售税。 新兴市场 1997-1998年:在数国违约以后,亚洲的汇率机制也走向了终结。1998年,俄罗斯也违约了。当时G10国家货币出现了波动,美元实际上贬值了,因为市场过分做多德国马克,但这种美元的贬值修只是短暂的,并为接下来两年(直到2000年)美元的升值打下了基础。 2013-2014年:一些新兴市场仍受压,因为资产遭到抛售,外国资金的流向逆转。这很大原因是美联储改变政策(缩减QE)和这些市场经济状况导致的直接结果。资金外流很可能继续在未来几个月出现,因为美联储最终会进一步推进货币政策的正常化。 历史事件的确高度吻合,所以花旗认为,美元还有两年升值的趋势(如上图所示)。然而,事件吻合并非证明美元将继续升值的充分必要条件,但所谓温故而知新,历史中总隐含着某些市场走势变化的潜在因素,而分辨其中的变与不变,可能才是预判未来走势的关键。 美国著名金融作家Michael Lewis的一本《Flash Boys》又将高频交易推上了风口浪尖,到现在为止,读者应该知道美国股市绝大多数交易都是由程序机器人而不是人来完成,自动交易的份额已经占到了股市交易总量的70%。

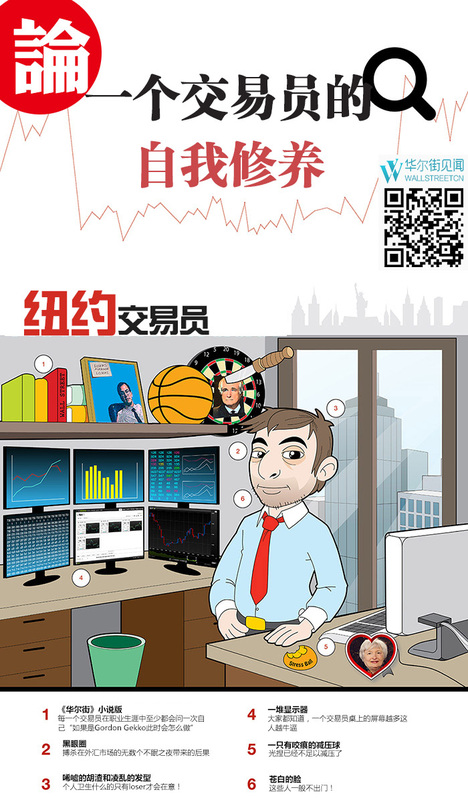

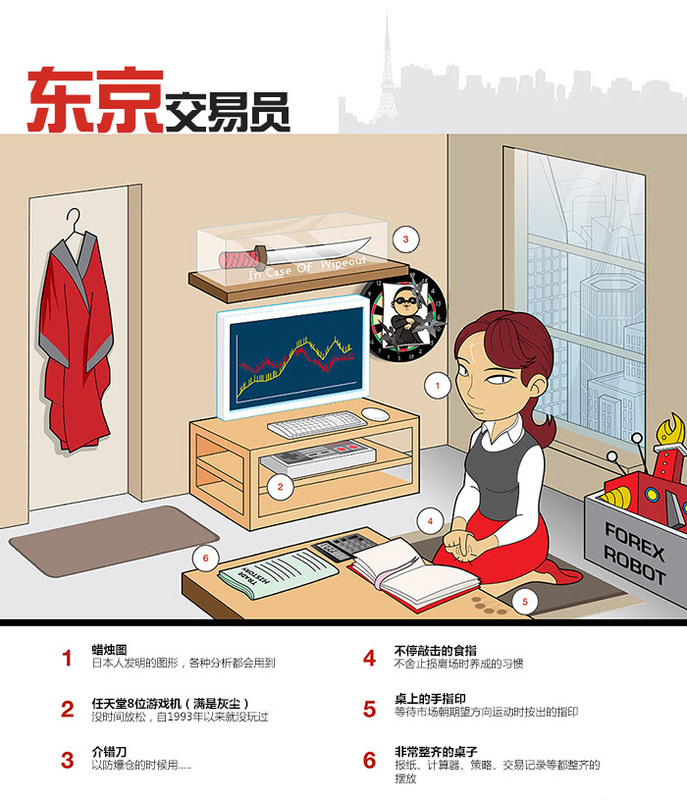

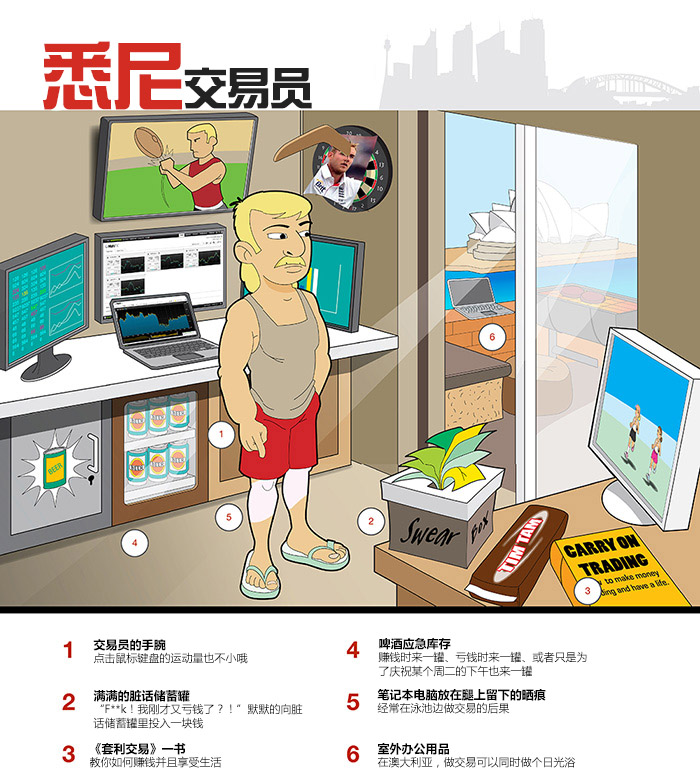

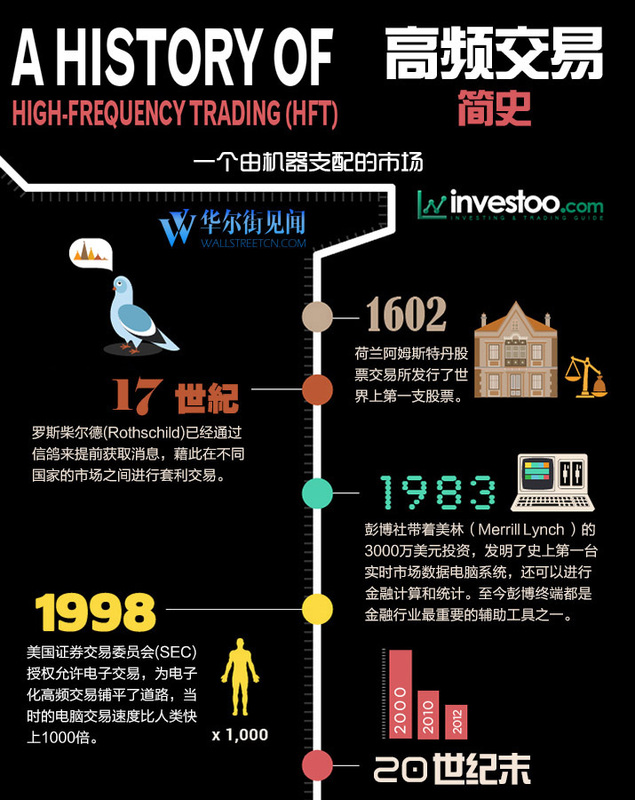

高频交易的最早历史及原型可以追溯到17世纪,而且其原理并不复杂,主要基于两个重要因素。一是速度,现在能比竞争对手快万分之一甚至百万分之一秒就是胜利;第二,尽管每一笔交易的利润只有万分之一厘钱,赚钱靠的是高频的大交易量。下面让我们通过一组图带领大家简要回顾高频交易的历史: |

智投博客

专注于传统投资以外的外汇,商品期货和期权市场,宏观全球视野,洞悉市场变化,制定投资组合策略,管理风险资产。Disclaimer: This BLOG is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy ANY product mentioned herein. Archives

February 2017

Categories

|

RSS Feed

RSS Feed