|

人民币国际化的进程可以说或许将成为人类文明货币历史中的有一个关键的里程碑,从纸币体系的英镑到美元再到还不足够强大的欧元,未来大格局的搅动者或许就是中国的人民币。

而所谓的商品定价权,我觉得这里面包涵的更深层次的底蕴:货币不是商品但却胜与任何一种商品,所以真正意义上的商品定价权从根本上来讲指的就是货币的定价权。 整个人类货币发展史无非就是这几个问题的变化而已:用什么做货币决定了贸易发展的程度;谁有权力发行货币决定了人类财富分配的主导权;不同的货 币如何共存决定了不同文明之间的权力架构;而正是这几个问题的变化导致了贸易的变化,经济实力的变化,军事实力的变化,政治制度的变化,而正是这些变化催 生了文明的进步。而当文明发展到一个崭新的高度的时候,最基本的生产模式、贸易模式、经济模式甚至社会制度都会发生变迁,旧的货币制度已经无法满足新生文 明的需要,需要新的货币制度来解决这个矛盾,进而重新思考:用什么做货币?谁有权力发型货币?不同文明的货币如何共存?我们纵观人类文明发展史,每一个文 明的兴盛和霸权的兴起几乎必然伴随着其代表性的货币的兴盛,而这种货币的兴盛往往带动了地理发现、科技进步、经济转变、历史变迁、宗教信仰、社会制度、意 识形态的发展。正是这样生生不息的循环创造了货币发展史,也创造了我们光辉灿烂的人类文明进步史。 当货币的繁盛与文明的强势话语渐进融合的时候,当货币与文明相互联结成为一个固定的分析范畴的时候,反思货币或许就思考当下文明的状态,思考货币的未来或许即使思考文明的前景。 好的言归正传,人民币的国际化走向世界去获取主导权的道路必然是曲折的,也必然是需要做很多的工作,从金融市场到利率,汇率从银行市场化到 金融监管,从资本项下到贸易项下,可以说货币构成了我们现代的金融系统,而为了人民币国际化之路,我们需要对已有的整个金融系统做一整套的修正和布局,而 这样的工作我们整整的做了10年! 从银行的股份制改革,从汇率的改革,从利率的改革,从资本市场微观的股改,到充分的发挥资本市场的融资功能,这所做的一切其实都可以为了将来某一天的货币屌丝大逆袭。皇帝轮流做,明日来我家! 当然大宗商品也必然是这部大电影中快速闪过的一场游戏,抛开商品之王-货币去单独的谈论大宗商品的定价权我认为那就是盲人摸象木有大局观,没有货币 的定价权何来的大宗商品的定价权呢?这方面显然国家领导人的高度是足够的,不相信等过两年LME有色金属开始以人民币合约出现交易并且清算交割结算的时 候,你会发现自然而然基本金属的定价权就转到中国来了,只是希望不要来的太晚太迟就行了。 货币的定价权一定是要找一个现实的矛挂钩,这一点是研究货币的基础知识,这个矛可以是虚拟的,可以是军事实力,可以是经济实力,可以像当年基辛格同志和中东王子们一样紧紧的将美元绑在工业的血液-石油上一样。 因此这方面中国的人民币走出去的定价权之路或许需要从多方面来挂矛了,不但要增强经济实力,也要增强军事实力,自然而然也需要和一种特殊的商品挂 钩,既然血液让美元占领了,那咱就占领个什么骨骼或者肌肉吧,再不行退而求其次把以前失去的一点点拿回来吧,农产品没戏了只能先满足国内粮食安全自给自足 不要出现大风险就行,粮食这玩意挂钩货币不太靠谱,剩下的也就是基本金属了,贵金属和原油估计人家美国轻易不会放手的。

0 Comments

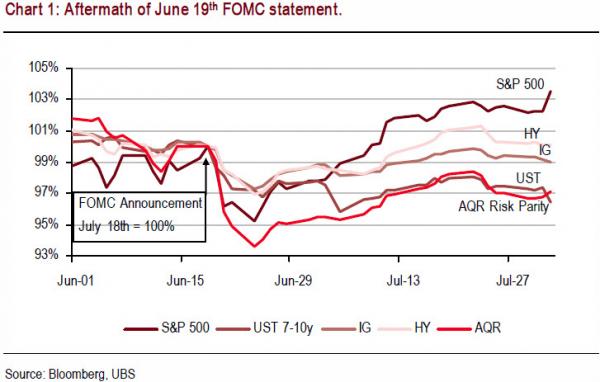

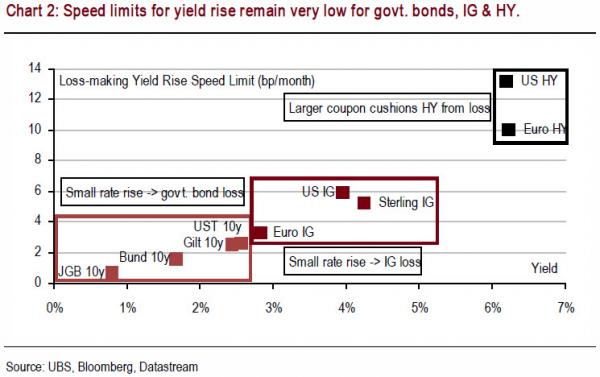

UBS在今年3月底发布一篇名为《风险平价策略何时会出问题》(When risk parity goes wrong)的报告,在6月19日FOMC会议发布声明之后,UBS的担忧成为现实,国债收益率飙升。在随后的两周内十年期国债价格出现超过4%的下跌, 自五月出以来累计下跌超过7.5%。股票随之也有短暂下跌,但很快出现反弹。UBS近日在表示自己预测成功之后再次发出了疑问:Will Risk Parity Go Wrong... Again? 风险平价策略(risk parity)是 一种非常经典的资产配置策略,其核心思想在于分配给资产组合中不同资产相同的风险权重。如果股票的波动率为20%,债券的波动率为5%,那么债券就会被增 加至4倍杠杆,来实现与股票相同的风险。当然,对此策略不同的公司有不同的理解和做法。其中最为出名的是当前世界上最大的对冲基金 Bridgewater,其首席投资官Bob Prince表示,经典风险平价策略的基本要素是不相关的资产,股票风险低以及消极管理。 风险平价策略在过去固定收益市场三十年牛市中表现非凡,但是在1973-1981年间利率上升,该策略收益出现大幅回撤。为了做更详细的了解,我们将债券收益分为价格波动和利息收益两部分,其中债券波动可以近似等于收益率变化值和久期的乘积,那么: 债券价格波动百分比=-DΔy + yΔt 因此,债券出现损失的临界点(UBS称之为Loss-making yield change speed limit)便等于: Δy/Δt=y/D 当债券收益率变动速度超过y/D时,债券价格下跌幅度将超过利息收入增长幅度,债券投资就会出现损失。 UBS经过统计发现,因大部分发达国家市场中债券收益率低,美、英、日、德等国债券 的损失临界点均在2.5bp/月以下,投资级债券为5.9bp/月,高收益企业债则为13.1bp/月。而历史统计数据显示,美联储的决策曾经使债券收益 率在一个月上涨25bp,造成整个债券市场的暴跌。不同债券收益率曲线的高相关性将使得美联储的利率决策影响不只停留在国债,而将波及到各种类型的固定收 益产品。那么一旦收益率快速上升,各国国债恐都难幸免。 在今年一季度底,PIMCO全回报基金将33%的净资产投资于国债,包括529亿的传统债 券和343亿的通胀保值债券。后者在今年第二季度表现糟糕,因其在平稳的通胀预期下走势萎靡,而其使用的杠杆投资战略(即风险平价策略)使该基金遭受更大 损失。AQR风险平价基金自5月9日至6月24日已经亏损13%,UBS认为这只是风险平价策略亏损的先兆,因为这仅仅是对美联储暗示收缩资产购买的一个 反应,但此时美联储资产负债表还保持着每年1万亿美元的扩张速度。那么当缩减QE的枪声真正打响之时,利率飙升速度将会更快,债券市场的损失也将会更多。 另外,风险平价策略不只将资产放在高流动性的国债,还有低流动性的信用债及衍生品(如CDOs),在利率产品上的高杠杆决定了高仓位,一旦风险平价策略失 灵,低流动性的信用债和衍生品将会进一步扩大亏损。

从2011年底摩根大通和中国银行抢夺曼氏金融的背后的激烈程度,其实能够感觉到大鳄鱼对于中国人‘反抗’坚决狙击的态度,大有一副谁敢动我的蛋糕我和谁 拼命之势。但谁知没过多久竟然忽然峰回路转,港交所竟然毫无阻力和悬念的顺利拿下LME股权这块高地,我相信这背后一方面中国政府做出了巨大的努力(伦敦 人民币离岸中心建设),同时LME股东(由欧美圈子会员的定价垄断性质保护了以上机构的商业利润,从LME股东名单我们看到摩根、高盛分别为单一最大股 东,两者分别占股份10.9%和9.5%,两者既是裁判员又是运动员)之所以能够通过卖出股份的背后,除了价格比较吸引人以外,或许很关键的一点就是这些 把持着LME的大鳄鱼们已经嗅到了未来风格变换的味道,于其到时候低价没人要,不如趁热打铁高价退出。如果真的是这样的假设的话,中国港交所收购LME的 经济金融安全战略的效果恐怕是要大打折扣的,而事实上从现在摩根大通高盛等主动退出大宗领域的行动来看,八成假设是有可能的。 而这个未来风格变换的味道,恐怕就是来自于美联储(FED)就他们保留拥有及经营仓库、油库及管道等实体大宗商品资产的权利或许要面临着失去的风险。

而港交所对于LME未来出入库制度的修改,看似好像对中国买家将提供更多的便利,也可以让我们不再被人‘盘剥’但是如果制度修改后,等这些 大鳄彻底退出仓储和物流的那一刻,中国无数企业和银行利用大宗商品仓储物流作为载体运转的套利和融资渠道或许将会受到巨大的冲击和影响,实话说如果没有了 这块缓冲之地,中国的大宗商品过去几年又有多少是用于真实的消费的呢?大量的储备库存一旦失去了制度性的支撑,未来的风险一时半会恐怕是很难转嫁的。 美联储对这些银行机构在大宗商品中产生的制度性的支撑作用正在抽回,而如果未来美联储一旦在宏观上的支撑作用也开始真正的抽回的时候,对于大宗储备库存的冲击将会是巨大的,或许大宗商品从过去10年的‘兴盛’已经开始走向了‘衰亡’。 而随着未来中国利率市场的进一步放开,意味着原有支持大宗现货垄断领域的‘商品载体’功能将消失,长期和短期贸易信用证融资,以及出口信贷 均将受到影响,这对于大宗的现货来说,意味着游戏已经接近宣告结束。而这或许也是摩根大通在最近一次内部评估上针对大宗商品领域正在计划一个非常、非常大 的削减活动决议的原因之一。 而就在这些西方大鳄鱼们快速退出传统领域的过程中,我们中国的银行还有金融机构却秉承着监管层甚至是来自更高层的意愿,加快我们的海外‘扩张的步伐’而且要比过去的10年都看起来顺利很多。 也就在几天前,深圳上市的广发证券的子公司-广发期货香港公司以略低于4000万美元现金的价格,收购了Natixis大宗商品部。这笔收购被 冠以了中国企业进军海外衍生品市场的新步伐,我想对于广发的领导们的考虑肯定是顺应监管层的大思路,人民币国际化,衍生产品国际化,资本项目下逐步的开 放,期货行业的海外业务尝试性的放开等等理由,但是这么容易拿下Natixis大宗商品部,如果人家不想主动的退的话,有这么容易么?对于Natixis 恐怕熟悉LME会员制度的都明白,这家法国储蓄银行与国民银行合并后的新银行Natixis旗下掌握着著名的 Natixis Commodity Markets Limited公司,这家公司可是LME圈内会员大佬之一哦。Natixis大宗商品部门里头著名 的Brown先生忽悠的演说词如此的简单和直接,“中国商品市场非常活跃,因此对于中国金融机构有意在商品交易上扮演更积极的角色,我一点也不感到意外, 搞不好中国业者可能会在不久的将来找到大量待售的实货大宗商品事业。” 我倒!你真是有先知先觉的能力啊,看来未来中国还是要高位接不少你们这些大鳄鱼们 不想要的东西咯,这种感觉就像是当年那几家(在此处不点名)鳄鱼们联手起来忽悠我们的国储一样,铜价偏高了铜价见顶了,快抛啊,而现在听到的却是中国需要 基本金属,中国占全球经济的主要份额,需要定价权,这边忽悠着中国的金融机构和领导们,那边大手笔的甩卖,同时拼命的发报告告诉所有的投资人大宗大势已 去,我勒个去了! LME被港交所收购后,似乎一切都在变得对中国越来越有利,以前费尽心思得不到的,一下子似乎都变得顺利很多,而最近颇为得意的还有之前在 MF Global(香港称作“明富环球”,又译作“全球曼氏金融”)这件事情上被摩根大通‘截胡’而郁郁不得志的中国银行(BoC),从2010年开始 在伦敦筹划大宗商品部门,耗时将近3年旗下BOCI Global Commodities (U.K.) Ltd.终于被‘批准’为二类会员,中银国际 朝着成为第一家拿到几乎所有国际上有影响力的交易所清算席位的中资金融机构又迈出了坚实的一步。 当然这一步迈出的成本是否真的合适,从前面我们一些基本的逻辑来看,似乎又会出现一种中国人逢高接捧的感觉,当你想买不卖给你,形成垄断拉高价格,买家的成本提高,高位高价接棒,当你真的买到手的时候,到底是赢还是亏,恐怕也只有自己心里知道了。 不过中国的这些金融机构背后或许多多少少都有一些政府的意识形态支持在里面,从我们的上层建筑到直属的监管机构,这几年一直挂在嘴边的就是‘定 价权’,可惜这个定价权在中国经济高速增长的时期一直被海外这帮‘龟孙子’们把持着,现在好了,这几年定价权到手越来越容易了,中国经济也开始软着陆主动 放缓了,背后的那些事情,或多或少还是多仔细仔细考虑考虑为上,我曾经和高层的一位领导谈起此事,该领导不屑的认为,对于基本金属的需求,再怎么放缓也是 世界经济发展的必需品,我们之所以能够这几年突发猛进的发展,主要是因为我们的综合国力增强了。世界的肌肉和世界的血液也是随着文明和生产力的进步在在逐 步的动态的变化的,看看这几年人家美国的产业支柱发生了质的变化,中国也在变,看来以后这样的定价权只能是去搞搞东南亚,印度和非洲这些小兄弟了。 利益这玩意,钱赚多了自然会引起各方的‘关注’和不满。以前对于大宗商品中那点‘猫腻’和‘阳谋’实际上精通但紧守其口的各大知名媒体 (FT,WSJ,NYT,REUTERS,BLOOMBERG等)来说,曝光这些知名机构们私下的赚钱手法是一件很忌讳的事情,但最近这半年,风声忽变, 频繁的‘揭秘’已经搞得这些著名的‘霸主们’狼狈不堪了,但是最要命的这背后或许引导这样媒体舆论的还是另有其人,这就是我们开篇不得不提到的华尔街的命 运之神‘美联储’了。

‘美联储现在正在“复核”2003年一个有极大影响力的决定——第一次容许受其监管的银行在大宗商品现货市场上进行交易’ 随着美国经济逐步的进入到复苏期,对于美国来说实体经济的真实复苏的任务将会高于一切的利益,而这些霸主们把持的原材料的全链条导致的结果就是美国 的消费者在采购原材料的时候为此操控付出了巨大的溢价成本。这要是换做当年,无所谓反正付出溢价损失的是中国的企业(全球巨大的生产和加工地区),而赚取 这些国家企业的利润对于美联储甚至是美国政府来说都是‘事不关己’自然就‘高高挂起’咯,而现在却不同了。 中国经济在新政府的改革推动下已经开始走上了经济真正转型的轨道,未来经济放缓平稳,结构调整,产能过剩行业淘汰等都已经是板子上钉钉的事情,这种情况下大宗原材料‘控制下’的‘溢价’自然而然也就转嫁到了美国正在复苏的‘制造业’身上,这个时候就再也不是事不关己了。 于是乎,之前一直守口如瓶的知名媒体们开始调转思路,为联储政策转变做出对应的舆论环境,再加上LME交易所的实际控制权都已经让给了中国人,那么这些秘密也就不是秘密了,曝光出来也就是‘顺应潮流’的一件事情。 在这种因素下其实最坐不住的其实就是摩根大通的管理层,辛辛苦苦谋划已久的布局,才刚刚过上好日子,这就突然遇到了不测,一方面前期在刚刚有风声的 时候,秘密的从LME交易所股权上撤出,从港交所收购中高位套现,另一方面到最近风头很紧的情况下被迫宣布调整名下的现货大宗商品业务寻找战略选择,包括 了所持有的任何大宗商品资产以及名下的现货交易业务。将会考虑包括出售、拆分以及战略合作等在内的全部战略选择。虽然摩根大通还在强调自己虽然正在寻求退 出现货大宗商品业务,但是仍将继续致力于为大宗商品市场提供传统的银行服务。但很显然这句话是很苍白无力的,偷偷摸摸的出售一些现货领域的资产变现或许还 能够有所溢价,现在被迫的公开宣布卖出大宗资产和现货业务,包括被媒体已经公开的摩根大通近来开启了出售旗下仓储公司Henry Bath的进程,同时也 可以通过分拆的模式将原有的太过于显眼的部分进行一定的分拆来满足于监管的需要,但这应该都是短期的行为,战略性的退出啥意思,那意思就是现货领域不让我 玩了我服从,但是依旧把持着衍生品领域和贵金属市场这点还是很重要的,既然那么多机构的朋友都觉得大宗业务利润下滑而且还受到监管冲击,都打算甩卖优质资 产,这个时候战略性的布局一下,将力量加强到衍生品上或许就是摩根大通前日子内部讨论会里秘密决定的事情,于是乎就反正09年摩根大通就已经把UBS手上 的加拿大商品业务已经收购到手,就不在乎利用这次机会干脆把瑞银场外交易(OTC)衍生品大宗商品资产组合也一口气吞过来增强其大宗商品交易部门。 很显然这方面高盛要比摩根大通做的要好一些,高潮的时候不骄不躁,遇到困境的时候低调处理,时时刻刻都跑在了摩根大通前面,也难怪高盛能够独霸武林这么多年了。 2012年其实高盛就因为把持着美国电力领域以及衍生品领域就曾经收到过警告,嗨老兄不要玩的太过火哦,于是乎,高盛集团大宗商品业务副总裁本贾克布斯(Ben Jacobs)和高盛集团大宗商品和衍生品交易部门执行董事,曾担任高盛集团美国电力交 易业务主管的拉吉希斯(Raj Sethi)几乎同时选择了离开高盛集团,这位拉吉希斯先生年龄并不大,也就三十五六岁这样,在高盛工作了14年,这可是 在石油和其他大宗商品领域里的高富帅式的人物。一方面这哥俩个和之前自营部门跳槽离职的兄弟看起来都一样,貌似为了更高的理想和追求主动放弃了在高盛的优 质待遇和资源,自己跳槽出来搞对冲基金,但其实真正的原因恐怕还是怕一旦未来监管层开始了新的监管规则,自己掌握的这一块其实‘踩红线’,就怕东窗事发后 别高盛翻脸不认人把自己变成了替罪羊,于是乎还是提早开溜为上,这两位哥们恐怕还是因为这样的考虑不得不挥泪离开了。 事实证明他们算是离开的‘恰到好处’,这不才没过多久也就几个月的时间,电力市场那些事就东窗事发了,闹得沸沸扬扬的控制美国加州电力市场的官司和 一系列监管和调查把摩根大通的Blythe Masters搞得心烦意乱的,所谓的“扩展了金融的边界,包括开发了CDS产品”并误导调查的指控其实说大 不大说小不小,关键是真正幕后的老千高盛早就让主谋开溜了,然后自己悄然的收缩了电力市场的战线,不得不说高盛老奸巨猾或者说人家的后台够硬了,这把可是 把没有及时撤退的摩根大通,巴克莱和德意志银行给坑里面了。 所以说不怕有猪一样的队友,就怕有神一样的对手 这些投行们明面上都是为了共同的利益进入到了同一个市场里,但往往当出现风险的时候,跑得那可比兔子都快,才不管对方的死活的,但要想跑得像高盛这样有水平,恐怕Blythe Masters还是显得有些嫩了点,在华尔街混要学会低调呀。 看看人家高盛,2010年到2012年就开始逐渐缩减自己的自营交易业务席位,包括欧洲原油交易主管泰姆哈桑(Taimur Hassan)在内的很多在大宗商品领域掌握着高盛很多自营业务秘密的中高层都在这一个阶段陆陆续续的离职。 2013年4月,高盛就已经开始偷偷摸摸的低调出售旗下的金属仓储公司Metro International LLC。而这家著名的metro仓储是三年前高盛以5.5亿美元的价格收购过来,在底特律Metro可是控制着LME主要的铝的仓储和物流。 有人说这是因为港交所李小加先生在今年年会里表态要修改LME游戏规则才导致的这几家大鳄被迫削减大宗领域,我觉得不是这回事,事实上在LME建议修改规则之前这几家‘大鳄鱼’就已经开始规划和布局了。而且我觉得最大的转折点就是在港交所收购LME的过程中发生的。 历来在LME下的基本金属领域,过去的10多年其实就是一部中国企业和外资‘斗争’与‘反抗’的斗争史,收购LME从本质上解决问题,我想中国的决 策者也绝不是最近才动的脑筋,恐怕早就有所想法,这就像你想买人家的高技术,不是缺钱而是人家不愿意卖,当人家愿意主动卖给你的时候,估计人家又有了别的 新玩意,这个时候才愿意卖出高价给你,商业的本质亦是如此。 在英国出生的Blythe Masters是华尔街最具影响力的女性,并且被广泛认为是摩根大通黑手这一精英团队的一员,缔造了当下横扫华尔街的危 机核心的复杂的信用衍生产品。很多早年致力于信用衍生产品市场的高水平的数学家和学者已经转型从事对冲基金或者是去其他投资银行做起了高管。但是他们中的 大多数都是从摩根大通起家。Blythe Masters自然并不会错过这样的好机会,随着花旗集团在大宗商品领域中的‘被折戟’,摩根大通开始缔造了自 己大宗商品的帝国。

利用金融危机收购成型的团队:2010年由于欧洲问题给RBS带来的沉重压力,摩根大通趁着部分国有化的苏格兰皇家银行出售资产以偿还欧盟监管部门之机,以17亿美元收购RBS和Sempra Energy 的合资公司RBS Sempra的非美国大宗商品交 易资产。而2010年11月份正当中国四大行之一的中国银行打算在伦敦组建商品交易公司,并正在谋求在LME中的“二类”"Category 2" 席位 打算收购面临破产的曼氏金融MF旗下金属团队的时候,就曾有圈内人怀疑有人临时‘截胡’接盘了MF在伦敦整个团队,特别是那些场内交易员。最后终于真相大 白,就是摩根大通全盘接手了MF在伦敦的全部商品团队,顺道把MF的席位还有持有的LME股权全部收入囊中。 从控制交易所:摩根大通斥资2,500万英镑收购了全球曼氏金融所持LME 4.7%的股权。该行此前已持有LME 6.2%的股权。收购交易完成 后,摩根大通在LME的股权将增至10.9%,这将使其成为LME的最大股东。此前的最大股东高盛集团将在上述交易完成后退居第二,其持股比例为 9.5%。 到控制仓储:大宗原材料过剩需要存放而提供金属储存就成了这些涉足与现货领域的银行家们的生财工具. 对银行而言,只要有人存放这些金属,就能赚取 数以千万美元计的租赁营收,而控制这些仓库利用LME仓储出入库规则的漏洞把原材料深藏起来,不单单可以赚取延迟出库带来的租赁收入,持有人从质押融资中 获利,还可以通过仓单的注销来随时掌握市场升贴水情况,进一步在衍生品领域赚取更高的溢价。 对於那些既拥有自己的仓库又能在初级实货市场上进行交易的幸运儿们而言,这印证了"有钱人将变得更有钱"那句老话.于是也就解释了为什麽有那麽多的市场人士希望获得一些存货,以此来支持操作. 于是乎高盛、摩根大通和大宗商品交易商嘉能可及托克公司都在争相收购仓库运营商,所有这些运营商都有资格储存在伦敦金属交易所LME交易的金属。这 种积极的收购活动使这四家公司仓库中储存的金属已经相当于LME全部金属(包括铝、铜和锌)库存的大约三分之二。在新奥尔良,高盛、摩根大通、嘉能可和托 克公司旗下仓库拥有的锌库存总量占LME锌库存总量的60%。 目前在全球共有719个认证仓库,其中摩根大通旗下的亨利•巴斯集团(Henry Bath Group)控制了77个,高盛旗下的MITS控制了 112个。在底特律,高盛旗下的仓库运营商Metro掌控着此地的LME仓储运作。它允许自己的仓单自由装运.鉴於大多数的剩余LME库存都深锁在内部, 任何想要通过该系统交割铝的交易者就要从底特律拿货。而摩根大通则在收购RBS桑普拉过程中连带其旗下的商品仓储商 Henry Bath & So的实际控制权一并拿下,而桑普拉却是LME最为紧密合作的仓储运行商,旗下的 Henry Bath & So在新奥尔良拥有不少供LME的注册仓库。而当年国储铜的圈内交易席位用的就应该是桑普拉的交易席位下的空单。 控制实物现货:多年来,摩根大通沿着铜业上中下游产业链精心布局,而控制实物现货将完成最后一步。2010年11月23日摩根大通自营交易部门购买 的与代表客户买入价值超过15亿美元的期铜,12月21日伦敦金属交易所(LME)发布报告,称有一个交易席位在LME的铜持仓量占到了总量的 80%-90%,相当于世界所有交易所注册的铜库存总量的一半;随后摩根大通更是加快了控制现货的步伐,采取金融化现货ETF的方式最终占领实物‘高 地’,虽然美国参议院调查委员会不赞同摩根大通设立铜ETF,给出的原因倒是一针见血指出‘投机者挤压市场价格’,但怎奈美国证券交易委员会(SEC)最 终还是批准摩根大通酝酿了两年的现货铜交易型基金。而摩根大通成立的现货铜ETF基金持有近7万吨现货。 至此为止,摩根大通终于打通了衍生品市场和现货市场的任督二脉,于是开始大幅度提高在商品衍生品市场的风险偏好,这位LME市场上的新霸主2011 年第四季的商品交易组合的每日VaR指标升到2千万美元,比Q3增长43%,成为美国主要银行中大幅上调商品风险仓位的唯一一家,而高盛的商品 Daily VaR由25M略增到26M,只是略微调高曝险仓位,大摩的商品Daily VaR则从32M下降到28M,至此三足鼎立的格局完成了。 在2月份触及顶峰之后,人民币兑美元已经贬值2%。但相对于其他非美货币的大跌来说,这几乎不算什么事情。摩根大通的数据显示,在八大货币兑美元的交易中,人民币兑美元是唯一一个可能获得了盈利的货币对。

对于世界其他地区来说,人民币的相对稳定和强劲是令人感到意外的。日本央行的宽松政策使得日元大幅贬值,这引发了韩国的反弹,而中国则对此显示出了更多的容忍,尽管中国的出口增长放缓且经常帐盈余增速正在剧烈放缓。 这也就彰显了中国进行改革的决心,即容忍一个相对强劲的人民币,尤其是对韩元和日元。 同时,对于新加坡一些大型对冲基金来说,人民币的多头头寸已经成为年内前六个月里最有利可图的交易之一。德意志银行中国区主席高峰表示: 最好的利差交易是借入日元来投资人民币,如此一来,你便能得到3%的息差,且波动率极低。 而通过杠杆又可以放大投资回报,如此低的波动率也就使得这种交易变得更有吸引力。此外,对冲基金的回报率在一定程度上是通过风险调整后的回报率来衡量的,这就使得这种套息交易的吸引力进一步增强。 人民币会继续升值 尽管人民币的稳定性在一定程度上是资本管制所致,但其他货币的剧烈贬值也就使得人民币显示出了一些避险货币的特色。 目前中国意欲推动人民币成为国际储备货币的雄心壮志已经不是秘密,一位来自新加坡的宏观投资者表示: 中国希望能够成为一个地缘政治大国,这就意味着他们会倾向于人民币的逐步升值。同时,一些国家的央行和主权财富基金也增加了对人民币的持仓。 人民币地位上升的另一个迹象是,一些亚洲银行在为企业发放美元贷款时,除了看其持有的美元时,也会去看看这些企业是否拥有人民币,从而让他们在放贷时变得更加放心。不管这些企业的本国货币是什么,这都反映出了这些银行对人民币稳定性和长期升值前景的信心。 中国监管机构多年以来一直表示愿意逐步放宽资本管制,但其他部门的改革使得这一进行变得复杂起来,尤其是利率的去监管化。 许多人认为,鉴于中国经常帐盈余下降,且银行业的或有债务增长,若中国在短期内放开资本管制,则人民币将会出现大幅贬值。这种担忧也确实是有道理的。里昂证券驻香港策略师Chris Wood表示: 远期市场预期人民币兑美元在未来12个月将贬值2.4%,而资本流动指标也暗示有新的资本外流活动。 此外,在市场相对看好美国经济前景,且尤其看涨美元的同时,中国经济增长的放缓也使得人民币面临一些挑战。 但这种悲观看法可能是没有远见的,若中国能够实施改革,则中国经济增长的质量将会改善,进而使得中国经济增长进入一个更加可持续的轨道上。 1)“赚钱,要依靠正常价值的商品出现折扣以及押注意外事件。”

如其它伟大的投资者一样,索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内 价值积极的时候才是明智的。一方面,索罗斯能够比其他投资者做出更巨大的押注。另一方面,在投资过程的处理上,索罗斯与其他投资者并无根本上的区别。 2)“金融市场通常是不可预测的,所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。” 市场“时而”可以预测,但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心,能够等待一个成功押注定价偏差的机会,那么他就能够击败市场。 3)“最难判断的事情是:风险达到什么水平是安全的。” 风险是你遭受损失的可能性。有三种情况必须要面对: a. 有时你知道风险事件的自然特性和可能性(比如说扔硬币); b. 有时候你只知道这个事件的特性,但不知道其可能性(比如一只指定股票20年内的价格); c. 有时候你甚至连未来可能伤害到自己的事件特性都不清楚(比如恶性黑天鹅事件)。 索罗斯曾表示,这些决定是在一定的环境下做出的,这种环境可能是:你有许多反馈回路,其中有些是积极的,有些是消极的,这些反馈互相之间作用,产生 出大多数时期内盛行一时的非常规价格模式;但是在个别情况中,一些泡沫的发展释放了其全部的潜能,以至于掩盖了其它影响因素的作用。 想要“安全”,最好的方法就是要有一个“安全边际”。 4)“你正确或错误并不是最重要的,最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。” 对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”,而不是“正确的频率”有多高。 5)“拥有自信或者持仓较小都是无济于事的。” 如果在一个赌注中你赢的几率足够大,那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候,几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。 6)“我只在有理由上班的时候去上班,而且上班的那天我是真正地在做事情。” 一直保持忙碌的交易状态就会产生很多的费用和错误。有时候别那么活跃往往会是一个投资者能做的最好的事情。 7)“如果投资是种娱乐消遣,如果你从中得到了乐趣,那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的。” 如果你因为投资而非常兴奋,那么你可能是在赌博,而非投资。最好别把自己当赌客,而不把自己当赌客的最好方式就是:只在几率有利于你的时候押注。 8)“如果要反映出未来的价格,那么目前的市场价格总是错误的。” 索罗斯显然不是一个效率市场假说(efficient market hypothesis)的信徒。这并不奇怪,因为如果市场总是有效率,他就不会成为富豪。 9)“市场能够影响其所期待的事件。” 这句话其实就是指市场的“自反性”理论。在索罗斯看来,市场和人们对市场的看法是相互作用的。 索罗斯说,“在认知和现实之间存在一个双向的自反联系,这是一种起初会促进自我强化、但最终会导致自我击溃的过程,或者可以说这就是泡沫。每个泡沫都是由一种趋势和一个错误的概念以自反的方式相互作用而形成的。” 10)“实际生活中,很少能够存在真正的均衡——市场价格总是习惯于波动。” 均衡是众多宏观经济学家作出假设的基础,然而索罗斯认为均衡其实是一种幻境。均衡可以让数学计算非常完美,但却往往不符合事实。 索罗斯曾说:“经济思考需要开始考虑现实世界的政策问题,而不是简单地制造更多的数学方程式。”索罗斯投资观点的形成并不是以理性为主体的。比如说:“当长期趋势失去动能的时候,短期波动性往往会上升,原因很简单——那些跟随趋势的投资人群此时找不到方向了。” 索罗斯还相信,“繁荣-崩溃的过程在形态上是不对称的:一个长期、逐渐形成的繁荣之后往往是急促、短暂的崩溃。” 11)“经济史就是永无止尽的上演假话和谎言,而不是真理。” 能够用语言解释过去所发生的事件,并不意味着这种解释是正确的或者某种理论的基础能够用于预测未来。人类有一种“事后聪明”的缺点。 索罗斯说,“必须要从头到尾地重新思考经济理论,因为那些效率市场假说、理性选择理论所支持的典范,最后实际上都破产了,与雷曼兄弟之后全球金融系统的破产类似。” 12)“我富有只是因为我知道我什么时候错了。我基本上都是因为意识到自己的错误而‘幸存’下来的……我们应该意识到人类就是这样:错了并不丢脸,不能改正自己的错误才丢脸。” By 贝莱德(BlackRock)首席投资官Russ Koesterich

最近几周,许多不愿意增加黄金仓位的投资者问我,如果用白银取而代之作为贵金属风险敞口,是否会赚得多一些。 虽然我对白银价格的方向趋势并没有很强烈的观点,但我认为,把黄金和白银投资的区别搞清楚是很重要的,最好不要把两种贵金属假设成是可以互相代替的。 毫无疑问,白银和黄金(还有铂金)常常都是一起出现在贵金属的分类里。与黄金一样,白银也被视为是一种储值商品,过去在历史上也的的确确充当过基础货币的角色。 然而,虽然白银与黄金有许多共同的特点,这里我还是总结了三个主要的区别: 1)白银对于经济方面的变动更为敏感,而黄金对于货币方面的变动更为敏感。 白银需求中有很大一部分是源于工业需求,占比约40%。相反,黄金需求基本上都是由于纯粹的投资需求和珠宝需求。由于白银与工业的密切关系,所以白银对于经济方面因素的变化比较敏感,比如工业生产力、制造业需求等等。 与此同时,黄金却与货币方面的因素变化息息相关,比如实际利率的走势、通货膨胀以及美元的升值或贬值。举个例子来说,基于过去50年的年化数据,黄金价格与通胀的相关度为0.5,而白银与通胀的相关度为0.35左右。 2)白银和黄金来自于不同的产品资源,这对于二者的价格也会起到很重要的影响。 大部分的白银都是作为铅、锌、铜、黄金等金属的附属产品生产出来的。这样一来,白银的生产和白银的价格之间的联系就不想黄金生产和黄金价格之间的联系那样紧密了。 3)白银价格可能比黄金价格的波动性更大,部分原因是由于白银价格更低、市场规模更小。 从资产组合构架的角度来看,这种波动性使得白银对于投资者的吸引力不及黄金那么大。 那么,理解了这些区别能够给投资者提供什么帮助呢? 投资者是否应该考虑买入白银或黄金,首先部分取决于他们为什么要配置贵金属持仓。那些想要贵金属来对冲通胀风险的投资者可能会考虑黄金。然而,那些寻求在全球经济大背景下周期性价格反弹的投资者可能应该考虑投资白银,因为白银价格更有可能受益于制造业的回暖。 港交所网站声明称,LME和高盛,已作为共同被告人被起诉。声明称,首席原告是总部位于密歇根州的一家铝型材公司(Superior Extrusion Inc.)。

港交所称,这份诉讼指其有“关涉铝价的仓储市场的反竞争和垄断行为”。港交所称其正在寻求法律意见。 港交所声明称: LME管理层的初步评估是,该诉讼没有法律依据,LME将采取积极申诉措施。 高盛发言人称: 我们认为该诉讼没有法律依据,我们将采取积极申诉措施。我们还注意到铝价已经从2006年高点下降了40%。 上周,由于客户抱怨无法立即提取高盛金属仓储的货物,高盛回应称将为其铝仓储客户提供立即交货服务。 近期,美国官方也对华尔街金属仓储开始着手调查,这表明美国官方正在加大华尔街金属仓储的监管力度。 7月24日,两位熟悉内情的消息人士称,美国司法部已经向至少两家拥有仓储业务的公司发送了质询信函,以调查其运作情况。 美国司法部的这一调查,表明监管层正在加紧监管华尔街仓储业务。 近期,各种关于华尔街金属仓储的所谓内幕信息浮出水面。其中,以高盛被指操控铝价最为引人注目,一些像波音和可口可乐等铝的终端消费企业已经成立了联盟,向高盛施压。 7月21日,纽约时报记者David Kocieniewski刊文称: 根据Kocieniewski的报告,一家高盛控制的企业一直参与了一个精心制定的计划,通过转移铝库存来拉高市场价格。报告中指出,美国消费者每 次购买含有铝商品时,他们支付的价格一直受到了操控。消息人士告诉纽约时报,在过去三年里,整个计划导致了美国消费者多支付了50亿美元的价格。 7月24日,高盛否认其操控铝价,称其在铝市场上扮演的完全是做市商的角色,其仓储子公司未违反任何法律。 另一位消息人士称,司法部至少已经告知一家金属消费企业司法部的质询调查。 金属仓储业可能还会面临来自美国商品期货交易委员会的调查。上周,该委员会告知仓储公司勿销毁任何业务相关文件。 上述某消息人士还说: 司法部已经开始质询,以评估是否要采取进一步措施。 目前,尚不清楚司法部质询函的具体内容,也没有任何非法运作的通告,不清楚司法部调查的广度和深度,也不清楚调查是否会导致正式起诉。 反垄断律师Robert Bernstein称: 我期待调查能够查出是否存在勾结行为和垄断行为。 美联储不得不可谓是世界经济的创造者,华尔街也必须要听命于此,说其是上帝,有的时候真的是不假的。

金融和经济的本质就是人在商业领域的准则和行为性的研究,而人制定的条款构架成为了商业社会的基本,而这些基本也就形成了金融和经济的运行轨迹。 2003年,这一年发生了许多事情,格林斯潘终于在4月份连任了美联储主席,成为了4连任,随后格林斯潘允许了花旗集团旗下著名的商品期货交易部门 Phibro(菲布罗)部门继续实物能源市场的交易。而在此之前银行控股公司法是禁止银行参与非金融领域业务,受监管的商业银行一直都被允许交易大宗商品 衍生品(如期货),但是不能交易实物。 虽然我们不清楚格林斯潘和这个在大宗商品尤其是基本金属和能源方面臭名昭著的飞利浦兄弟有着什么样的渊源,但是正如格林斯潘打开了宏观的魔盒一样, 这一政策的实施也带来了大宗商品持续10年的兴盛期,一个‘大宗商品的潘多拉魔盒’的开启带来将是丰厚的利润,在暴利面前,任何资本都不会放过这样的机 会,于是乎全球所有的银行业的大鳄鱼们,纷纷向格林斯潘递交了进军现货配合衍生品业务的申请,而格林斯潘先生也慷慨的一一为鳄鱼们的‘期现’交易产品和方 式打开了方便的大门。 格林斯潘领导下的美联储表面上为这个‘商品的潘多拉魔盒’找到了一个堂而皇之的美名:‘实物商品市场的交易将使银行更加有效地与客户打交道,对大宗商品衍生品业务起辅助作用的,对公众利益有帮助的,并且不会对银行造成大的风险’,而实际上背后却又隐含着真正的‘阳谋’。 2003年下半年以来,国际铜价快速攀升,持续上涨的时间和上涨幅度均超过以往,而这时‘潘多拉魔盒’里的怪兽已经完成了打通‘金融市场’到‘现货 市场’任督二脉的武功修炼,这个时候中国国储这只初入世俗道行尚浅的‘大鱼’开始逐步的进入到了这些‘潘多拉怪兽’的视野里,于是乎世界各大机构纷纷预测 (当然是预测给中国人听的)未来国际铜价将步入下跌,而直到2005年底外电曝光完成对‘中国大鱼(Chinese Fish)’最后一击的时候,我们才 知道‘刘其兵’和‘国储铜事件’,而此时怪兽们的第一顿盛宴已经饱餐结束了。 事实上2008年爆发在美国的金融危机的冲击和影响从某种程度上来说对于格林斯潘最后这一任期里的很多政策都最终还是给出了否定的态度,而华尔街的 贪婪和纳税人愤怒的呼喊两者之间鲜明的对比,白宫的压力也陡然剧增,一方面出于对于金融系统风险管理缺失的反思,一方面也需要对这些贪婪的华尔街大鳄们做 出一定的惩罚,于是乎,结合了双重目标和责任的美国金融再监管在伯南克的手上开始了。 来自于多特弗兰克法案以及沃克尔等规则在内的严厉监管措施开始挤压这只潘多拉魔盒里释放出来的怪兽的生存空间;而来自于巴塞尔协议三对于金融机构资 本充足率和杠杆率的加强监管也是的怪兽们面临着更为严格的资本要求;作为过渡投机带来金融市场严重不理性的繁荣的惩罚,这些怪兽们的自营交易将不再被允 许;而司法部门以及CFTC也开始同步着手对于怪兽们‘不干净’的行为进行调查;而最为关键的还是美联储在上周刚刚宣布,将对2003年时候做出的,允许 接受其监管的银行在现货大宗商品市场进行交易的决定进行重新评估;而这一切都在迫使一个结果的产生-对于‘怪兽们’来说是时候离开大宗商品了。 作为当年最早‘吃螃蟹’的花旗集团旗下的Phibro(菲布罗)部门早就在当年08年金融危机中被白宫收拾的服服帖帖的,一场危机使得救助花旗集团 之后,这家著名的大鳄鱼已经有了大约三分之一的纳税人股份,并且还欠着纳税人450亿美元的援助资金,这意味着政府监管机关对花旗集团有着非常大的影响, 而一方面来迫于安德鲁赫尔的薪酬问题,另一方面也处于对于未来逐步去杠杆化和加强监管的目的,最终花旗集团将旗下‘赚钱的金鸡’-Phibro大宗商品交 易部门出售给美国西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)。 而这个过程中,高盛和摩根大通曾经暗喜不以,一方面也担心来自于美联储或者白宫的监管压力会逐步升温,另一方面也是对到口的肥肉吃不吃犹豫不决。最终是利益战胜了风险,在花旗被‘退出’之后,大宗商品里面的华尔街接班人终于开始‘露出锋芒’。 |

智投博客

专注于传统投资以外的外汇,商品期货和期权市场,宏观全球视野,洞悉市场变化,制定投资组合策略,管理风险资产。Disclaimer: This BLOG is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy ANY product mentioned herein. Archives

February 2017

Categories

|

RSS Feed

RSS Feed